【非遗巡礼】:在横断山脉的褶皱里,怒江奔腾的轰鸣中,傈僳族人用歌声雕刻时光。他们的非遗文化如同高黎贡山的云海,既承载着古羌氐人的历史密码,又绽放着现代文明的绚烂光芒。让我们走进这片声与诗的土地,聆听这些非遗瑰宝文化的灵魂共振。

刮克舞:怒江峡谷的欢乐之舞

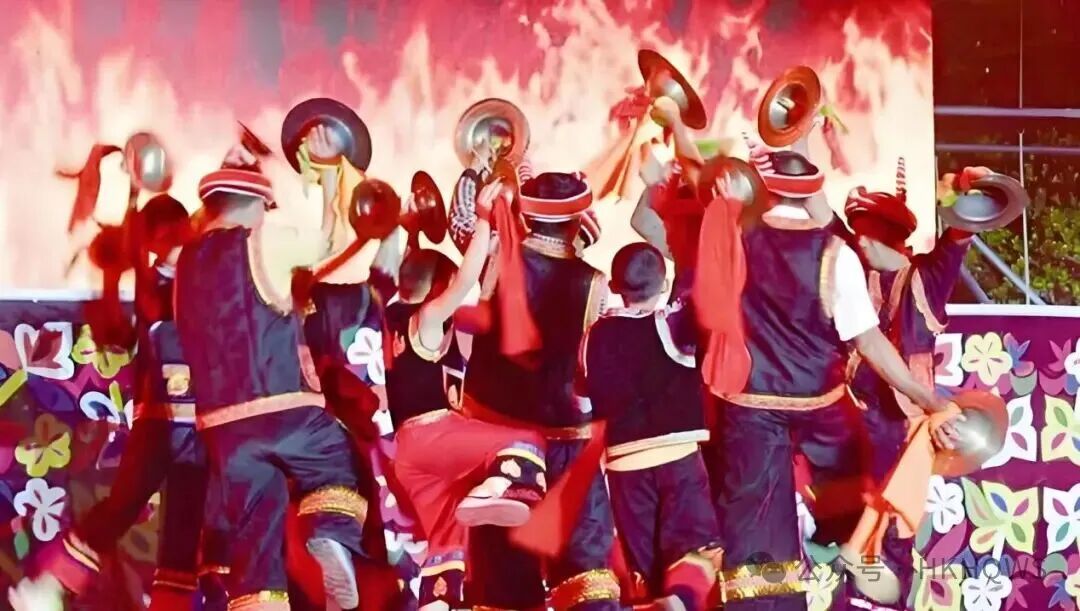

傈僳族“刮克”舞(又称“打转舞”)是云南省怒江傈僳族自治州流传千年的传统集体舞蹈,2006年入选云南省第一批非物质文化遗产代表性项目。其名源自傈僳语“欢乐地跳舞”,以跺脚、搓脚为节拍,舞步粗犷热烈,是傈僳族生产生活与精神信仰的生动载体。

传说傈僳族先民为驱赶偷食谷种的“鼠精”而创编此舞,跺脚声如雷,模拟狩猎与农耕动作,后演变为节庆、婚嫁、盖房等场合的必备表演。

活态传承:泸水市、福贡县等地村民仍保留火塘边即兴起舞的习俗,校园课间操亦融入“刮克”节奏。

精神象征:舞蹈展现傈僳族团结互助、乐观向上的民族性格,被誉为“怒江峡谷的生命律动”。

现代演绎:如今,“刮克”舞登上央视舞台,并融入旅游展演,成为怒江文旅的“活名片”。其原始野性的舞风与即兴创作的自由精神,持续吸引着世界目光。

火草织布:经纬间的生命史诗

傈僳族妇女从野生火草叶背撕取白色纤维,经揉搓、纺线、织布等12道工序,织出透气耐磨的“活化石”布料。这项国家级非遗技艺,至今仍在怒江峡谷的村寨中传承,每匹布需耗费3000余片火草叶,被誉为“穿在身上的史书”。

傈僳族服饰:红黑白的山河密码

女性服饰以红、黑、白三色象征天地人和谐,银泡缀成的“月亮纹”记录迁徙史诗;男性麻布短衣上的“彩虹条”寓意风雨后的希望。一套完整传统服饰需经刺绣、贴布、银饰锻造等20余道工序,是行走的民族博物馆。

阔时节:刀尖上的新年狂欢

傈僳族岁首庆典,青年赤足攀爬36把钢刀组成的“刀杆”,踏过烧红的犁铧“下火海”,以勇气祈求丰收。节日期间,家家酿制“杵酒”,用玉米粑粑拼出五谷图腾,歌舞彻夜不息。

婚俗礼仪:对歌中的生命礼赞

傈僳族的婚礼以“说亲酒”开场,新人需完成“抢婚”“过礼”“对歌”三重仪式。最具特色的是“哭嫁调”,新娘用即兴歌词感谢父母,曲调悲喜交织,堪称情感教育的活态教材。

摆时:无伴奏的活态史诗

作为流传最广的傈僳族民歌,摆时以多声部合唱形式即兴创作,歌词如脱口秀般灵动,内容涵盖农耕、情爱、历史传奇。歌者们随节拍摇摆身体,用对仗工整的修辞(如江水流淌像岁月,山峦起伏似人生)吟唱生活,2006年即被列入首批国家级非遗名录。

在阔时节庆典中,男女老少围成同心圆,用摆时互诉祝福。其曲调热情奔放,歌词韵律如怒江水般跌宕起伏,堪称峡谷里的声音博物馆。

当现代文明的浪潮席卷峡谷,傈僳族人仍守护着火草织机的梭声、刀杆节的火光。这些非遗不是凝固的标本,而是流动的江河——它从祖先的智慧中奔涌而来,正以崭新的姿态,润泽着未来的土壤。

当最后一缕木刮的余韵消散在雪山顶端,傈僳族的非遗文化仍在怒江两岸生生不息。这不仅是声音的传承,更是一个民族用歌声对抗时间、用旋律连接古今的生命力宣言。让我们以聆听为舟,驶入这片永不褪色的文化星河。

香港环球卫视《非遗巡礼》栏目,探访千年技艺,聆听匠人初心。从苏绣的丝光流转到昆曲的水磨雅韵,从苗银錾刻的星河闪烁,到迷你风筝的云卷云舒,记录非遗在当代的创造性转化,让传统之美闪耀未来。

香港环球卫视 媒体中心

撰稿:清 沨

责编:尚 云