作者简介

李清泉(1919年3月-2014年1月25日)江西临川人;中国共产党党员,忠诚的共产主义战士;曾任中国驻捷克斯洛伐克首席政务参赞、中国驻瑞士大使等职,安徽省人民政府原副省长,安徽省政协原副主席。

1959年到1966年,我奉命担任我国驻瑞士大使,在伯尔尼工作了将近7年。这几年是我国充分发挥瑞士的有利条件,开展国际交往,工作做得较多的几年,也是两国间不愉快事件发生较多的几年。

这里着重回顾我在瑞士工作的一些主要情况。为了说明问题,个别地方联系到我到任前和离任后的一些情形。

一、五六十年代我国国际环境和外交任务及我驻瑞士使馆工作特点

瑞士是欧洲中部一个多山的小国,国土面积41300平方公里,当时人口约550万,但它是个高度工业化、经济发达、人民生活水平很高的富裕国家。50年代以来,国民生产总值、人均收入一直位居世界各国的前列。

瑞士风光

瑞士在世界上颇有名气,还因为它是一个中立国家。瑞士的中立有悠久的历史传统。

早在16世纪,瑞士就奉行避免卷入列强纠纷的中立政策。1815年,维也纳会议承认瑞士为“永久中立国”。由于瑞士的中立,其避免了两次世界大战的破坏。

从1847年结束了最后一次内战算起,瑞士人民至今(至落稿时间1997年)已将近150年免遭战争灾难,过着和平的生活。瑞士的中立不仅为本国的经济发展创造了有利条件,给人民带来了幸福,而且也为世界和平作出了贡献。

国际联盟开幕典礼

瑞士为解决世界争端提供了理想的场所,第一次世界大战后,瑞士的日内瓦为国联(国际联盟)所在地;第二次世界大战后,联合国欧洲办事处及其他许多国际组织也设在日内瓦,日内瓦已成为世界知名的国际城市。苏黎世、伯尔尼等地也设有不少国际组织,如万国邮政联盟在伯尔尼,国际红十字会及世界卫生组织在日内瓦,国际奥林匹克委员会在洛桑。我国参加的1954年解决朝鲜及印支问题的会议,以及1961-1962年解决老挝问题的会议都是在日内瓦召开的。

新中国成立后,瑞士是欧洲资本主义国家中最早和我国建交的国家之一。建交以来,两国关系的发展变化与当时的国际环境及两国具体情况密切相关。

50年代末至60年代中,世界局势动荡,中国周边的国际局势趋向紧张,中国面临着来自多方面的公开和潜在的侵略威胁、战争挑衅和军事压力。美国执行侵略政策和战争政策,敌视我国——军事上威胁,经济上封锁。朝鲜停战后,它不甘心失败,又在越南发起武装进攻,并继续霸占我国领土台湾,不断侵犯我国领空。

1959年,西藏反动分子发动武装叛乱,印度当局一些人对我国西藏少数人的民族分裂活动采取或明或暗的支持态度,给中印关系投下阴影,中印边界纠纷渐趋尖锐。1962年,印军向中国发动大规模进攻,导致中印边界武装冲突。

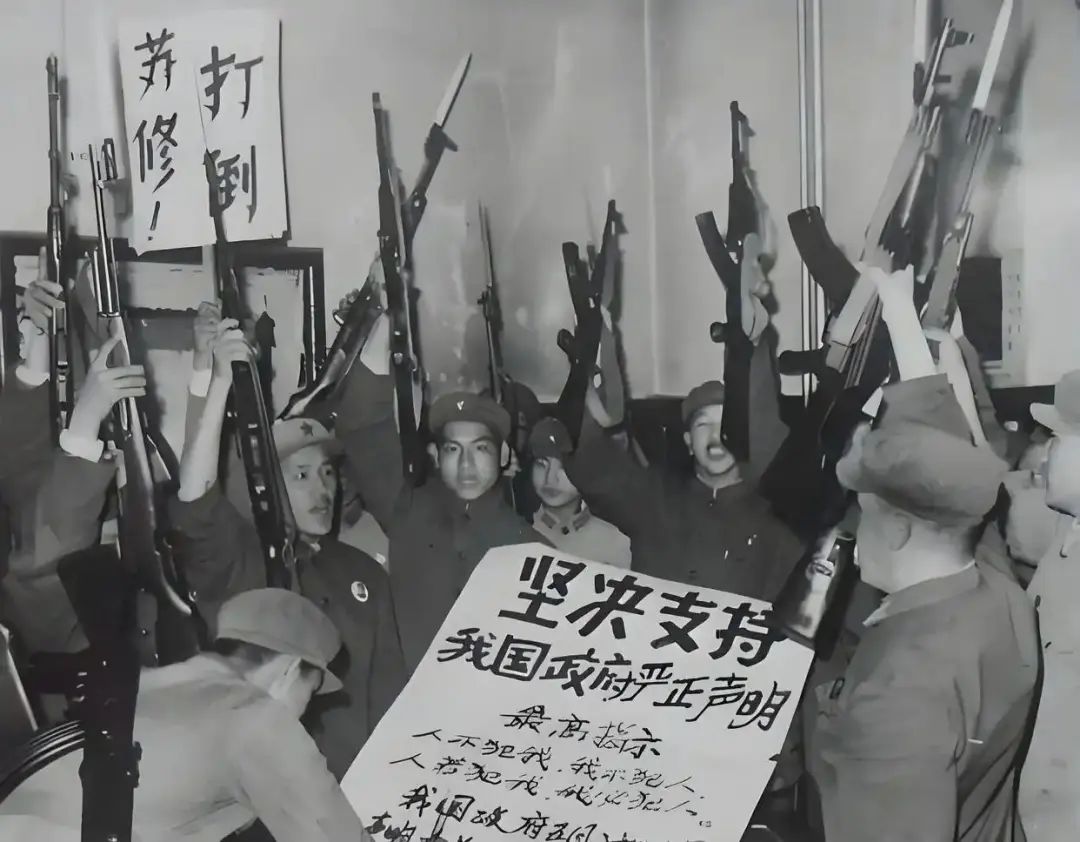

中印边界武装冲突历史照片

50年代中后期开始,中苏两党对于国际形势和政策及国际共产主义运动的路线和策略有尖锐的意见对立,苏联奉行“苏美合作,主宰世界”的战略,并且继续以“老子党”自居,要中国共产党跟着他们的指挥棒转。中苏矛盾愈演愈烈,以至发生公开论战。

在这种情况下,一些敌视我国的国家和反动势力在国际上掀起一股反共反华的浪潮。在这些反动浪潮中,瑞士也发生过一些对我国不友好的事件。

瑞士是一个高度发达的资本主义国家,它的经济基础、政治制度和意识形态和我国有根本的区别,瑞士的当权者从不讳言他们是反对共产主义的。

我国对瑞士虽然执行有别于欧、美大国的争取方针,但由于我国长期受帝国主义侵略,在建国初期“打扫干净房子再请客”的方针下(毛泽东主席为新中国建国初期制定的外交政策),某些具体政策的影响、某些认识的不同、某些具体措施跟不上,以及某些实际困难等等,都对两国关系的发展起着制约作用。

由于瑞士是中立国又地处欧洲中心,以及我国外交面临的任务,当时我国驻瑞士大使馆所承担的任务有它的特殊性,即除了发展与瑞士的关系外,还担负着同欧洲其他尚未与我国建交国,甚至非洲、拉丁美洲一些国家的联系任务。这是与当时的条件有关的。

1950年,我国和瑞士建交时,世界各国除社会主义国家外,西欧只有瑞士一国与我国有外交关系,北欧挪威仍未建交;亚洲也只有印度、缅甸两国与我国有外交关系;非洲、南美、北美还是一片空白。

1959年7月10日,李清泉大使向瑞士联邦主席呈递国书,至联邦大厦前下车。(图源:供稿者提供)

1959年7月10日,李清泉大使向瑞士联邦主席呈递国书。自左至右:瑞士政治部长(即外交部长)马克斯·彼蒂彼爱、翻译、李清泉大使、瑞士联邦轮值主席保尔·舒特。(图源:供稿者提供)

1959年我到任时,与我国建交的国家已由17个增加到32个,但西欧除英国和荷兰于1954年同我国建立了代办级关系外,其他情况未变,整个拉丁美洲与非洲大部也未建交。

1960年,古巴独立,与我国建立了外交关系,到1964年我国和法国建立外交关系才取得一个突破。这就是说,我国和瑞士建交后,在一个相当长的时期内,欧、美资本主义大国,非洲和拉丁美洲大部分国家尚未与我国建交。

在这种情况下,由于我国国际地位日益提高、国际影响日益增大,这些未和我国建交的国家中,有不少进步人士要求同我国建立友好联系。一些政客要拉关系,商人想做生意,记者要采访,因此和这些国家民间的、半官方的,甚至官方的往来很多。

瑞士地处欧洲中心,交通方便,是东西方交通要道,又是西欧和我国有正式外交关系的唯一国家,这些人要和我国取得联系并申请入境签证,很自然地都要到瑞士来。

1960年9月16日,外交部办公厅主任董越千到瑞士伯尔尼传达中央外事工作会议精神时留影。左起:李清泉、宦乡、董越千夫人、董越千。(图源:供稿者提供)

从我国来说,新中国建立后,我们需要了解世界,也要让世界了解我们。特别是某些敌视我国的国家,在国际上对我国进行造谣诬蔑,需要驳斥、澄清。这样,了解世界,介绍自己,和世界各国加深相互了解、建立友谊,就成了我国外交上一项重要任务。为此,我国也不断有代表团出国参观访问、参加国际会议、进行艺术演出、举办各种展览。

由于同样的原因,这些到欧洲、非洲、拉丁美洲的代表团人员大多也取道瑞士。这样,我国驻瑞士使馆就逐渐发展成为我国在欧洲的一个重要工作据点,瑞士就成了我国开展国际交往的重要基地。这种情况不是任何人主观决定的,而是形势和工作实际的发展自然形成的。

建馆之初,只是发现“这里要做的工作很多”,后来(中国驻瑞士使馆)就成了国际问题观察站。

1954年,当时任欧非司长的宦乡同志检查驻瑞士使馆工作时,曾说使馆人少、事多、任务重,瑞士以外的事约占全馆事务的80%,使馆是我国在欧洲的一个中心。以后就明确规定驻瑞士大使馆的任务除瑞士工作外,还兼管周围几个国家的事务,实际上还兼顾了远及拉美、非洲的事务。

转自: 外交官说事儿