【非遗巡礼】:在摩登都市的繁华背后,上海的非遗文化如珍珠般散落在弄堂深处、匠人指尖。从剪纸的玲珑剔透到顾绣的丹青妙笔,从黄杨木雕的栩栩如生到鲁庵印泥的朱砂凝香,这些技艺不仅是历史的活化石,更是海派文化的灵魂注脚。让我们一同走进这场非遗巡礼,感受传统与现代交织的上海韵味。

上海剪纸:纸上生花,海派风韵

上海剪纸诞生于20世纪初,融合北方剪纸的粗犷与南方的细腻,形成独特的“海派”风格。大师王子淦的作品《奔马》以简练线条展现动态之美,而林曦明则将绘画元素融入剪纸,创作出《农家乐》等充满生活气息的作品。2008年,上海剪纸入选国家级非遗名录。如今,松江区的非遗工坊更将剪纸转化为文创饰品,如热缩片剪纸耳环,让传统技艺“破圈”年轻群体。

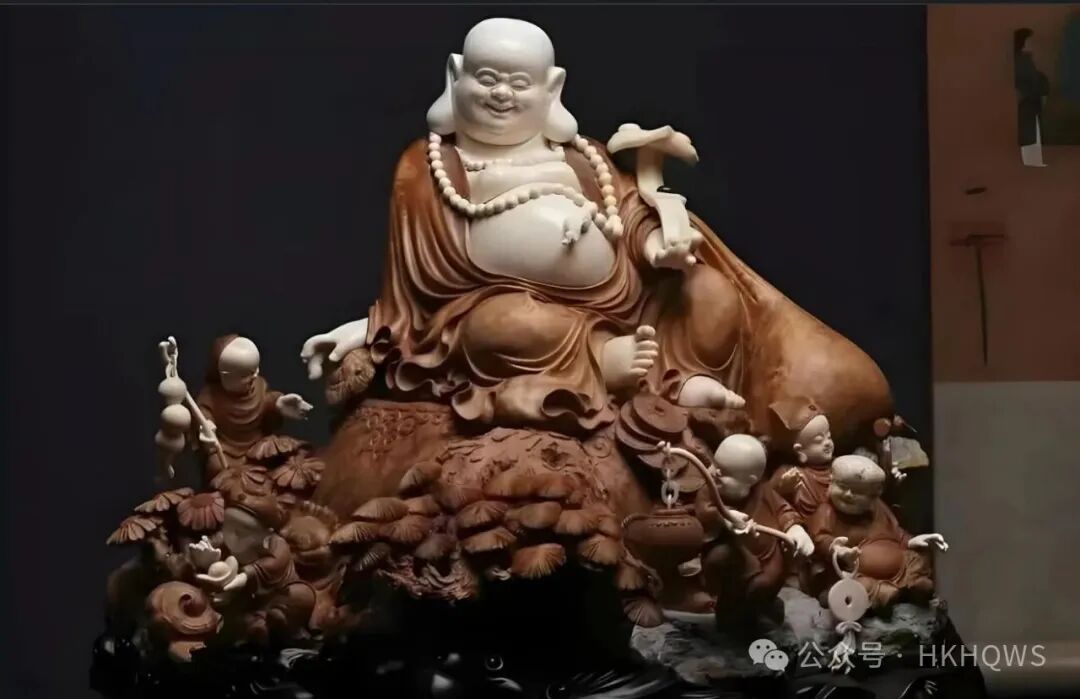

黄杨木雕:木中乾坤,中西合璧

海派黄杨木雕以浙江乐清黄杨木为原料,融合西方写实雕塑与中国传统技法。创始人徐宝庆的《五子戏弥勒》憨态可掬,而现代作品如《醒狮》则通过镂雕技艺展现立体感。2008年入选国家级非遗后,黄杨木雕与动漫IP联名,推出《齐天大圣》等潮流作品,年产值超千万元,成为“浙江三雕”之一。

徐行草编:黄草织梦,江南雅趣

嘉定徐行草编代表性传承人王勤,对国际市场需求调整设计,改良欧美款式方面。嘉定徐行镇的草编技艺可追溯至唐代,以本地黄草编织拖鞋、提包等用品。其代表作“和平鸽拖鞋”曾获莱比锡国际博览会奖章。徐行草编与云南彝绣合作推出跨界产品,如草编包搭配彝绣绣片,设计兼具传统与时尚感。徐行草编历史上曾远销50多个国家,近年通过合作社整合产业链,年产值达380万元。

鲁庵印泥:朱砂凝香,书画之魂

由印泥大师张鲁庵创制的鲁庵印泥,以朱砂、艾绒和蓖麻油为原料,具有“热天不烂,寒天不硬”的特点。书画家吴湖帆曾专程订购,其《十钟山房印举》印谱至今被视为珍品。2008年入选非遗后,因制作成本高、传承人稀缺,这一技艺亟待保护。

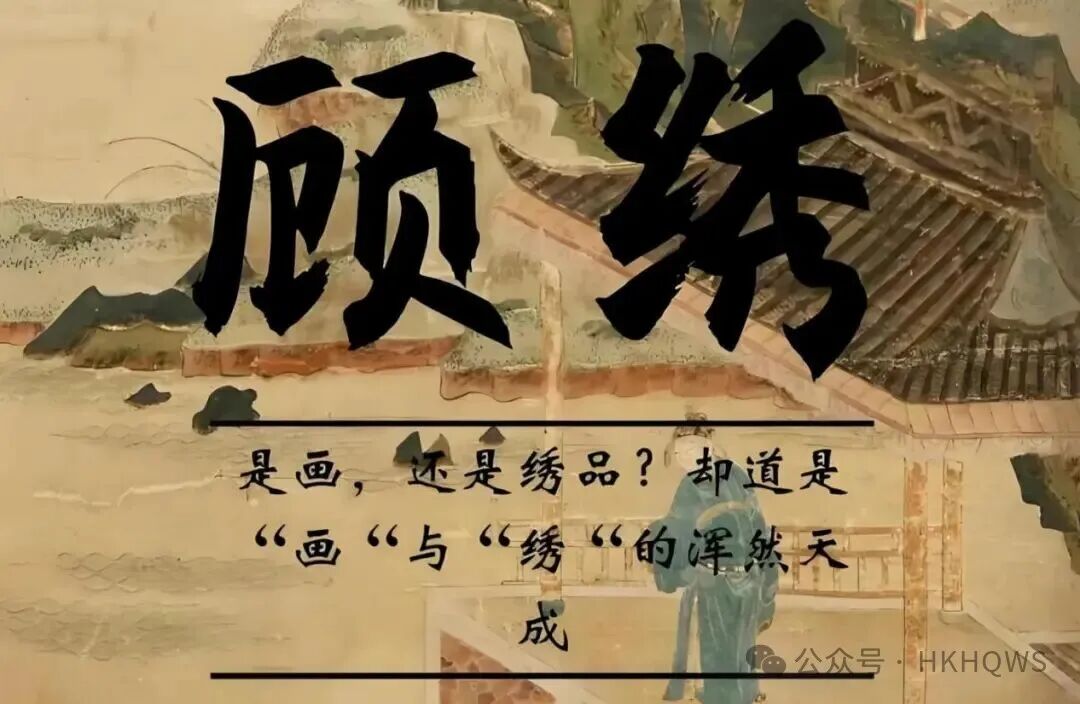

顾绣:画绣合一,针尖丹青

明代松江顾名世家创立的顾绣,以韩希孟的《游赤壁图轴》为代表,首创“半绣半绘”技法,被誉为“画绣”。1978年松江工艺厂恢复顾绣生产,现代作品如《清明上河图》绣卷耗时三年,针法多达47种,再现宋画神韵。

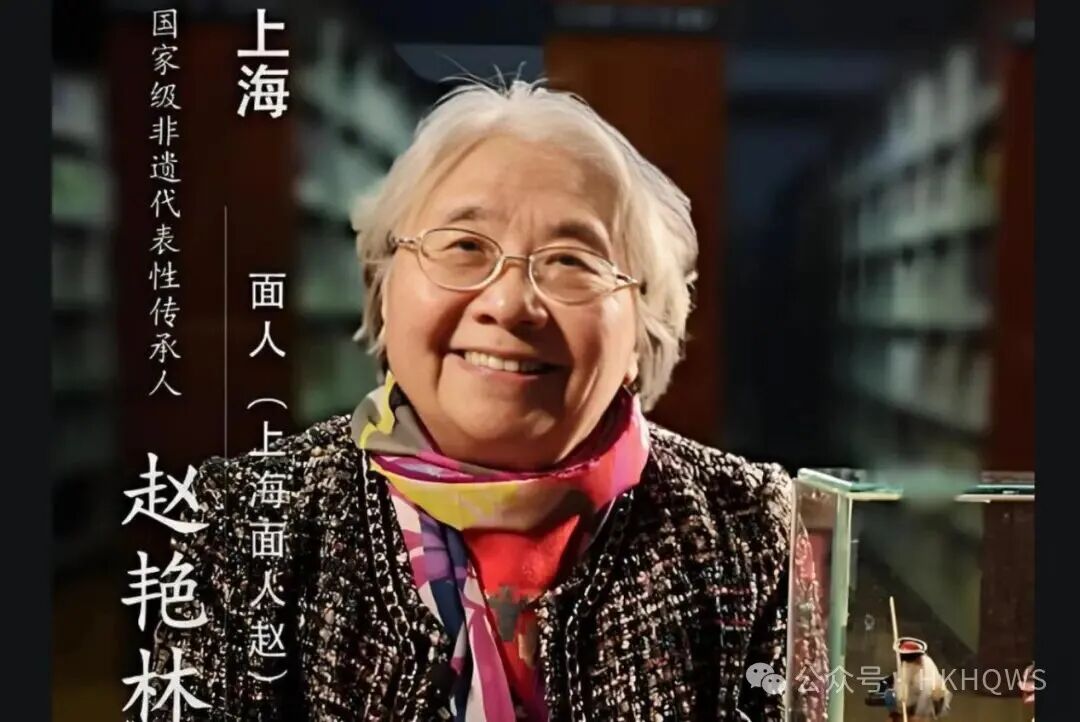

上海面人赵:指尖乾坤,民俗万象

“面人赵”以面粉为材,塑造《杨家将》《读西厢》等戏剧人物,形象夸张生动。传承人赵艳林的作品《钟馗嫁妹》色彩艳丽,衣纹飘逸,体现海派文化的幽默与细腻。2008年入选非遗后,面塑走进中小学课堂,成为美育载体。

从剪纸的现代文创到草编的跨界创新,上海非遗正以开放之姿拥抱时代。这些技艺不仅是匠心的传承,更是城市文化的根脉。未来,愿更多非遗项目在保护中活化,让世界看见“海派”文化的无限可能!

香港环球卫视《非遗巡礼》栏目,探访千年技艺,聆听匠人初心。从苏绣的丝光流转到昆曲的水磨雅韵,从苗银錾刻的星河闪烁,到迷你风筝的云卷云舒,记录非遗在当代的创造性转化,让传统之美闪耀未来。

香港环球卫视 媒体中心

撰稿:清 沨

责编:黄建强