【非遗巡礼】:九河下梢天津卫,三岔河口五方来。这座因漕运而兴的北方重镇,不仅孕育了独特的津派文化,更保存着丰富多彩的非物质文化遗产。从杨柳青木版年画的斑斓色彩,到泥人张彩塑的生动传神;从风筝魏翱翔蓝天的灵动身姿,到茶馆相声里的津味幽默——天津非遗如同一部活态的地方志,记录着这座城市的历史记忆与生活智慧。让我们一同走进这场跨越时空的文化巡礼,感受传统技艺的永恒魅力。

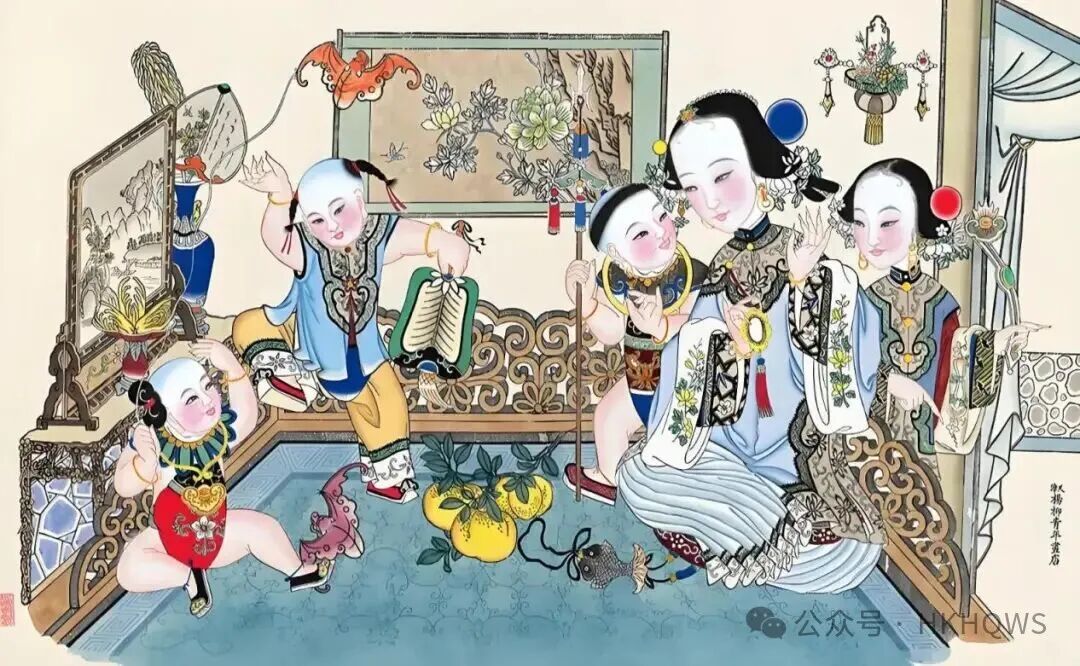

杨柳青木版年画

半印半绘的民间美学

作为中国四大木版年画之一,杨柳青木版年画始于明万历年间,鼎盛于清代中叶。这项国家级非遗(编号Ⅶ-1)以"勾、刻、印、绘、裱"五道工序著称,其灵魂在于"半印半绘"的独特技法——先以梨木刻版印刷轮廓,再由画师手工填彩,既保留了版画的规整,又兼具手绘的灵动。

年画题材涵盖神话传说、历史故事、世俗生活等,构图饱满寓意吉祥。经典作品《仕女游春》采用手卷形式,如电影般展开叙事;《四季雅聚》则通过灯芯草点染互动,让观众体验传统美学。2006年入选首批国家级非遗名录后,天津杨柳青画社通过创新设计,使这一古老艺术焕发新生,如将"天津之眼"等现代元素融入传统纹样。

泥人张彩塑

指尖上的百年传奇

创始于清道光年间的泥人张彩塑,已传承180余年。这项民间美术以"塑形传神"见长,作品题材从《红楼梦》《水浒》等文学经典到市井百态,无不栩栩如生。其技艺秘诀在于特制黏土配方,使泥塑历经百年不燥不裂。

泥人张发展出两支传承体系:张姓本家与异姓弟子如逯彤等。第六代传人张宇创新性地将现代雕塑技法融入传统,作品《钟馗嫁妹》衣袂飘动如生,《渔樵问答》面部微表情细腻传神。2014年APEC会议上,泥人张彩塑作为国礼赠予各国元首,让世界领略中国民间艺术的高度。

天津风筝魏

可折叠的空中诗篇

"风筝魏"由魏元泰创立于1892年,其革命性突破在于首创可拆展折叠的软翅风筝。1914年巴拿马万国博览会上,魏氏风筝以"弓子式""立体式"等近200种造型斩获金奖。这项国家级非遗(编号Ⅷ-88)选用上等毛竹和真丝面料,融合木工榫卯技艺,使巨型风筝可收纳于信封之中。

魏氏风筝彩绘借鉴古建筑退晕技法,高空观赏仍色彩鲜明。代表作《百蝶闹春》采用"活眼"技术,使蝴蝶翅膀随风颤动;《嫦娥奔月》则通过声控装置实现云端奏乐。如今第四代传人魏国秋将3D打印技术应用于骨架制作,让传统技艺插上科技翅膀。

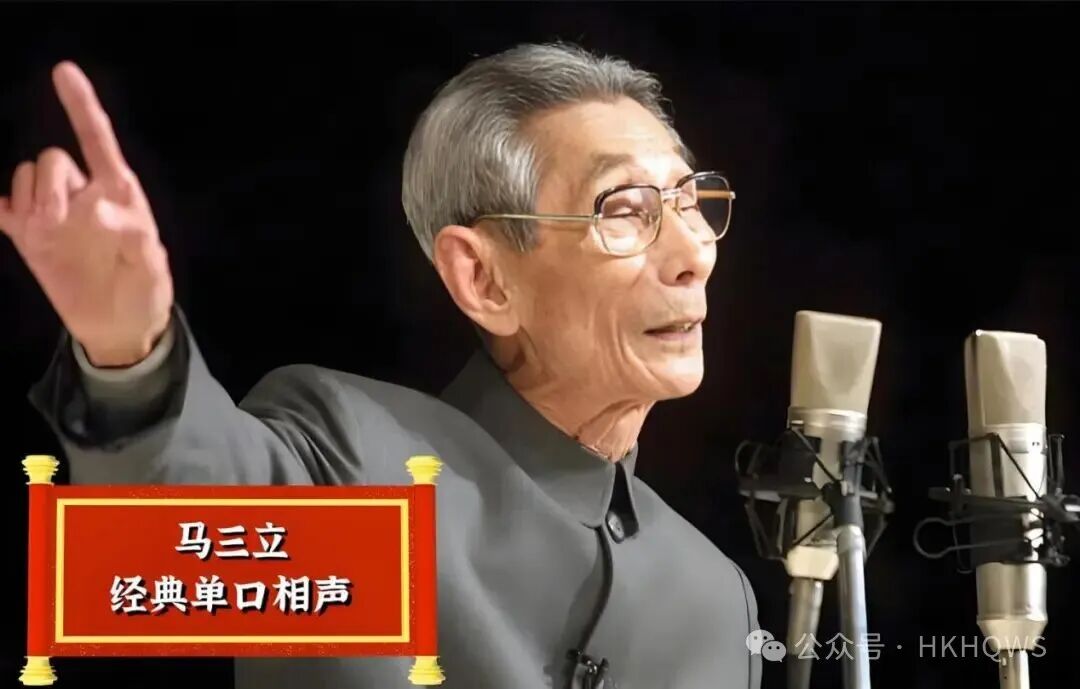

天津相声

茶馆里的津味幽默

"北京学艺,天津成名"的相声艺术,在津门茶馆中达到巅峰。这种扎根市井的曲艺形式,以"说学逗唱"四门功课见长,通过《地理图》《文章会》等传统段子展现语言魅力。天津相声茶馆保留着"长袍马褂、盖碗茶、醒木"的经典范式,名流茶馆、谦祥益文苑等场所每日座无虚席。

马三立创立的"马派相声"以"蔫哏"著称,代表作《逗你玩儿》仅凭三言两语便令人捧腹;郭德纲则推动"新派茶馆相声",将网络热词融入传统段子。2025年非遗晚会上,青年演员用相声演绎《津门抗疫记》,展现传统艺术的时代生命力。

天津快板

竹板敲出的城市节奏

诞生于20世纪50年代的天津快板,脱胎于"天津时调"中的"大数子"形式。这种市级非遗(编号Ⅴ-2)以"平爆脆美"为演唱要诀,代表作品《狗不理包子》用方言俏皮展现市井风情,《夜战海河》则以激昂节奏歌颂建设者。

李润杰创立的"李派快板"突破传统"三三七"句式,发展出单字垛、连叠句等新板式。其孙李蕾在《三打白骨精》中运用混合板点,配合身段塑造神话人物。2025年央视非遗晚会上,群口快板《海河新韵》融合AR技术,让传统曲艺焕发数字魅力。

天津皇会

妈祖信仰的北方华章

作为妈祖文化北传的结晶,天津皇会原名"娘娘会",是国家级非遗(编号Ⅹ-87)。这项起源于元代的民俗活动,每年农历三月二十三举行,以"辇会""法鼓""高跷"等百余道花会巡游著称。皇会保留着闽台妈祖信俗与北方民间艺术的融合特色,如"宝辇"装饰融合津派剪纸与南方漆艺。

最具观赏性的当属"杠箱会",壮汉们肩扛装饰华美的木箱疾走如飞;"法鼓老会"则用九音锣、钹镲演奏《龙摆尾》等古曲。2025年皇会创新推出"云端巡游",通过直播让全球观众感受这一民俗盛事的磅礴气势。

从年画上的吉祥纹样到茶馆里的欢声笑语,从翱翔的风筝到铿锵的快板——天津非遗既是历史长河中的文化基因,更是活在当下的生活美学。这些承载着匠人智慧与城市记忆的技艺,正通过创新传承续写新的篇章。让我们共同守护这份"津味"十足的文化遗产,让传统之光照亮现代生活。

香港环球卫视《非遗巡礼》栏目,探访千年技艺,聆听匠人初心。从苏绣的丝光流转到昆曲的水磨雅韵,从苗银錾刻的星河闪烁,到迷你风筝的云卷云舒,记录非遗在当代的创造性转化,让传统之美闪耀未来。

香港环球卫视 媒体中心

撰稿:清 沨

编辑:刘紫丹

责编:黄建强