【非遗巡礼】:当嫩江的晨雾漫过兴安岭,木库莲的旋律唤醒沉睡的桦林,我们走进中国唯一的达斡尔族自治旗——莫力达瓦。这里,每一寸土地都镌刻着契丹后裔的智慧密码,每一件非遗作品都是北方渔猎文明的活态史诗。让我们以鲁日格勒的舞步为引,开启这场跨越千年的文化对话。

扎恩达勒:森林里的天籁之音

作为达斡尔族独有的即兴山歌,扎恩达勒以无固定歌词、即兴填词的特点被誉为北方民族音乐活化石。歌者常以木库莲伴奏,旋律随兴安岭的四季变幻:春唱《采柳蒿芽》,夏吟《放排号子》,秋歌《丰收调》,冬颂《狩猎谣》。

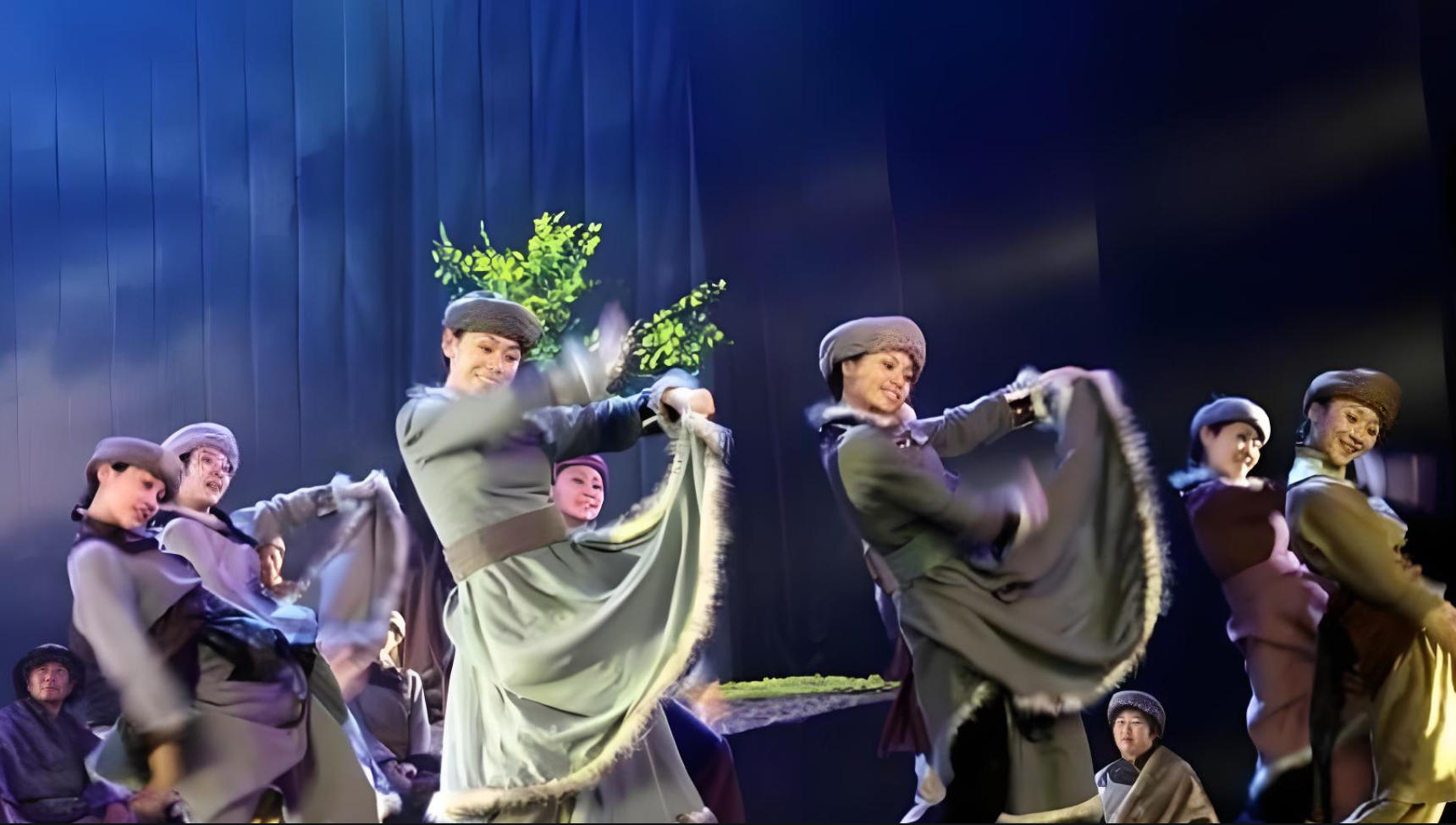

鲁日格勒舞:燃烧的篝火史诗

作为达斡尔族最具代表性的舞蹈,鲁日格勒(意为燃烧的火焰)是达斡尔族三大舞蹈之一,鲁日格勒以模拟生产生活的动作为特色,舞者通过跺脚、拍手、转圈等动作展现狩猎、采集场景。舞蹈高潮时众人齐呼"哲嘿哲"等呼号,形成独特的集体韵律。2025年莫旗舞蹈大赛上,舞者那日苏团队创新融入现代街舞元素,使传统围裙舞《猎鹰》登上央视《非遗里的中国》。舞蹈中特有的肩部波浪动作,被舞蹈学家称为北方民族人体律动的活态密码。

哈尼卡剪纸:树皮上的民族记忆

国家级非遗哈尼卡剪纸项目的代表性传承人朱月华(坤河乡)和孟丽娜(莫旗)。哈尼卡剪纸用桦树皮剪制的立体剪纸哈尼卡,是达斡尔族最独特的造型艺术。2023年莫旗博物馆展出的清代《萨满祈福图》哈尼卡,以0.1毫米的镂刻精度呈现32个神偶形象。

达斡尔猎刀:淬火千年的生存智慧

采用折叠锻打工艺的猎刀,刀身锻打达108层,可轻松劈开桦树皮。2024年莫旗非遗工坊数据显示,完整制作一把猎刀需经历选料、锻打、淬火等12道工序,耗时49天。青年匠人阿古达木将传统猎刀与瑞士军刀结合,创作的《嫩江系列》工具刀获德国红点设计奖,实现传统技艺的创造性转化。

波依阔(传统曲棍球)

这项被称作"中国曲棍球活化石"的运动,是2006年首批国家级非遗,其历史可追溯至契丹时期的"击鞠"。传统使用柞木球棍和松明火球,莫力达瓦旗因此获"曲棍球之乡"称号。1976年中国首支专业曲棍球队在此成立。

乌钦

2008年第二批国家级非遗,这种融合说唱与音乐的表演艺术,通过叙事长诗记录民族历史。表演者常以木库莲伴奏,内容多讲述英雄传说和生活哲理。

达斡尔族服饰

2014年第四批国家级非遗,达斡尔族服饰以袍服为主体,分为兽皮与纺织品两大类型。其刺绣纹样和配饰系统完整保留了渔猎文化特征。2014年入选非遗后,莫旗建立了专门的服饰文化博物馆,这些非遗项目共同构成达斡尔族的文化基因库,其中莫力达瓦旗作为主要传承地,已建立48项非遗保护体系。

从扎恩达勒的悠扬到鲁日格勒的奔放,从哈尼卡的细腻到猎刀的刚毅,达斡尔族非遗正以守正创新的姿态走向世界。当您触摸这些活着的文化遗产,便触摸到了一个民族生生不息的精神图腾。让我们共同守护这份来自北方林海的文明馈赠,让非遗之光永远照耀中华民族的精神家园。

香港环球卫视《非遗巡礼》栏目,探访千年技艺,聆听匠人初心。从苏绣的丝光流转到昆曲的水磨雅韵,从苗银錾刻的星河闪烁,到迷你风筝的云卷云舒,记录非遗在当代的创造性转化,让传统之美闪耀未来。

撰稿:清 沨

责编:尚 云