【非遗巡礼】:当晨光掠过滇西的梯田,景颇人的银刀鞘在竹影间闪烁,那是千年非遗与当代生活的交响。让我们循着目瑙纵歌的鼓点,走进这个用歌声编织历史、以刀尖雕刻信仰的民族——他们的非物质文化遗产,正像山茶花般在新时代绽放异彩。

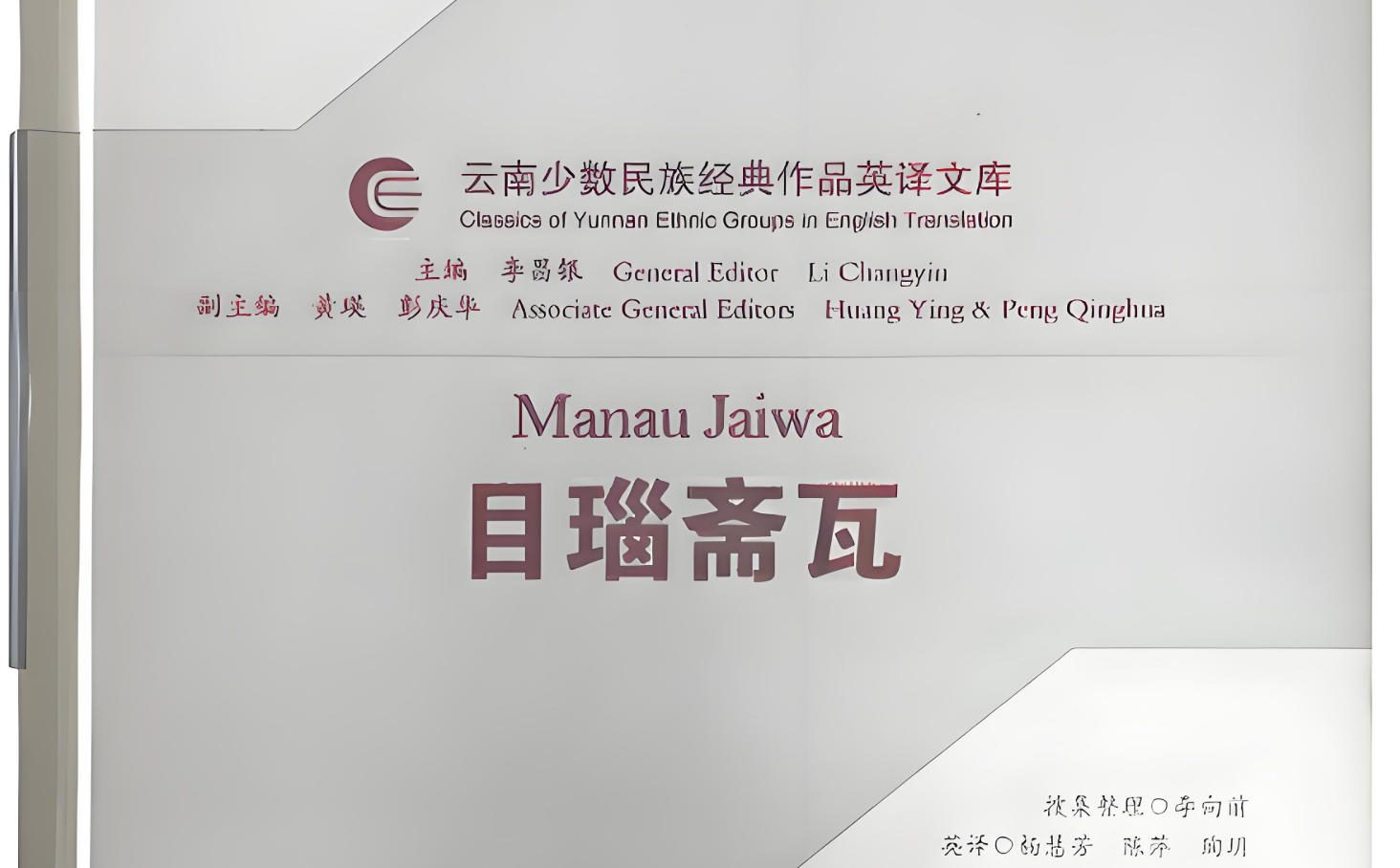

景颇族史诗《目瑙斋瓦》

这部长达8900行的史诗,以整齐的五言诗体记录景颇族的创世神话、迁徙历程与哲学思想。每逢目瑙纵歌节,经师“斋瓦”在“目瑙示栋”前吟诵史诗,万人共舞时,祖先的南迁路线随舞步重现。2011年入选国家级非遗名录,其学术价值被誉为“景颇族的《荷马史诗》”。

景颇族织锦(努苏)

以“永不凋谢的斑色花”闻名,织锦需耗时1个月完成,图案中的太阳纹、蕨菜纹承载着自然崇拜。云南省德宏州盈江县传承人排扎先坚持用传统羊毛线编织,其作品从筒裙走向国际时装周。2007年入选德宏州级非遗,现正申报国家级项目。

景颇族目瑙纵歌节

“天堂之舞”目瑙纵歌是景颇族最盛大的节日,万人持银刀、着盛装,沿祖先迁徙路线起舞。舞蹈动作以“顿步摆肩”为基础,男子挥刀显勇武,女子银泡彩帕如精灵闪烁。这一节日从原始祭祀演变为文化庆典,2014年列入国家级非遗,每年吸引数万游客参与。

景颇水酒(阿昌包)

竹筒发酵的琥珀色琼浆,藏着景颇人待客的密码。非遗工坊开发出低度果酒系列,让传统技艺走向年轻市场。

景颇情歌(恩准调)

即兴对唱中,名词对名词如山茶对杜鹃,形容词对形容词似翡翠般碧绿。云南艺术学院已将其纳入民族声乐教材。

景颇族吹管乐

铜壁关乡的吐良、洞巴等吹管乐器,旋律悠扬如山林回响。云南省德宏州盈江县传承人杨红明在节庆中演奏,让年轻一代感受“与自然共生”的景颇哲学。这一技艺2019年列入国家级非遗,成为西南丝绸之路上的声音记忆。

从史诗的恢宏吟诵到织锦的经纬交织,景颇非遗正以创新姿态走向世界。保护这些文化基因,不仅是对一个民族的致敬,更是对人类文明多样性的守护。正如目瑙纵歌的领舞者所言:“我们的舞蹈是写给大地的情书,代代不息。”

香港环球卫视《非遗巡礼》栏目,探访千年技艺,聆听匠人初心。从苏绣的丝光流转到昆曲的水磨雅韵,从苗银錾刻的星河闪烁,到迷你风筝的云卷云舒,记录非遗在当代的创造性转化,让传统之美闪耀未来。

撰稿:清 沨

责编:尚 云