【非遗巡礼】:在新疆伊犁河谷的晨光中,锡伯族弓箭的弦鸣与《萨满歌》的吟唱交织成穿越时空的乐章。这个曾以"箭"为图腾的民族,用三百年西迁史诗淬炼出璀璨的非遗瑰宝。让我们循着锡伯族贝伦舞的足印,走进被列入国家级非物质文化遗产名录的活态文化长廊。

箭歌长鸣:锡伯族民歌的千年回响

作为游牧民族的声音史诗,锡伯族民歌以"迁徙歌"与"田野歌"双脉流淌。其中《西迁之歌》用七言律诗体记录1764年军民西迁的壮举,全曲12段、528行,被誉为"锡伯族《离骚》"。而即兴创作的"哲雪勒"民歌,常以三弦琴伴奏,歌词中"箭羽落处即故乡"的意象,彰显着这个马背民族的豪情。

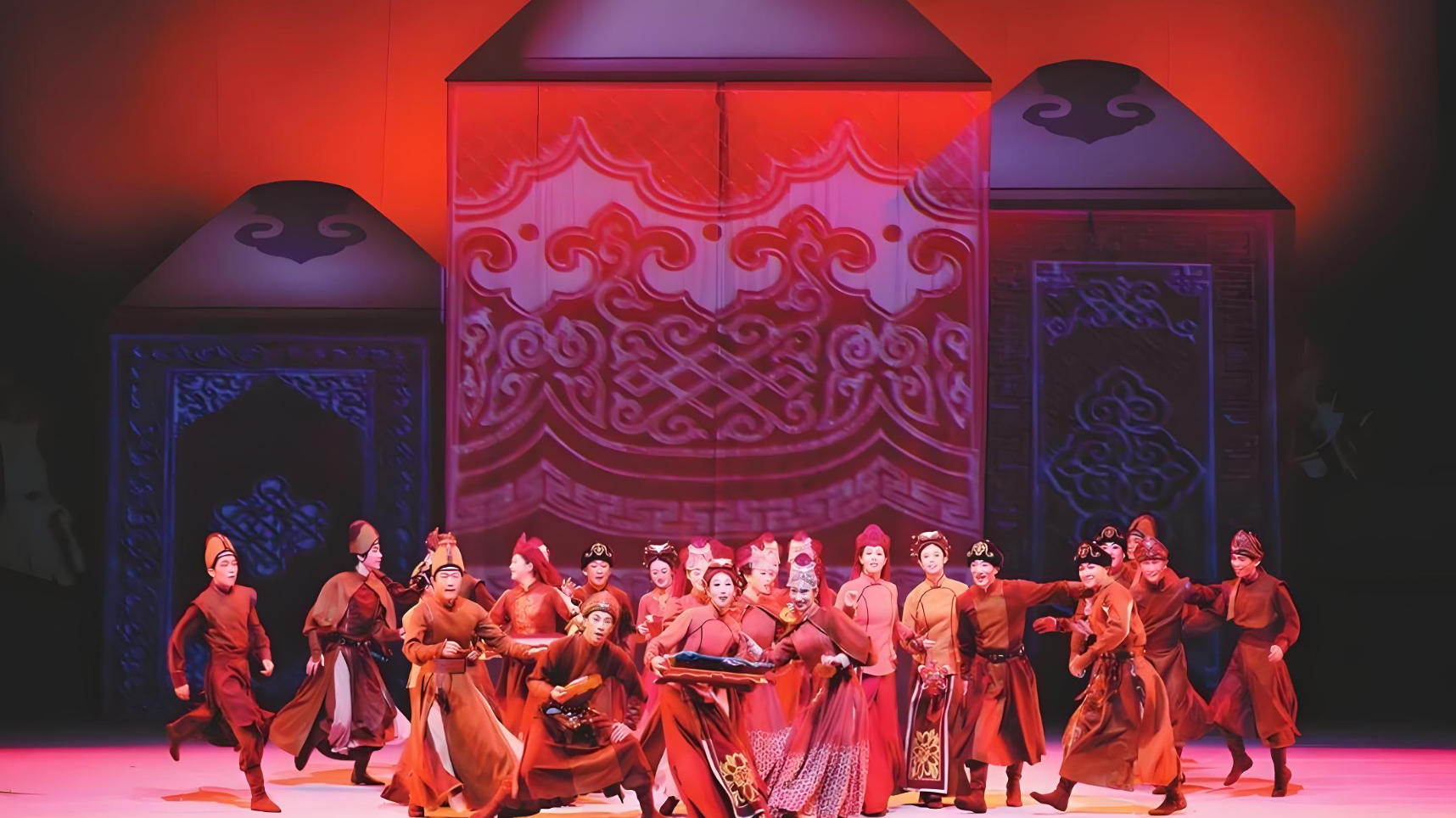

贝伦舞:草原上的生命密码

锡伯族贝伦舞的13个基本舞姿,实为古代狩猎生活的动态档案。"鹰展翅"模拟猎鹰俯冲,"马步摇"还原骑兵训练。最古老的"单点步"舞需保持上身挺直如箭,象征锡伯族"宁折不弯"的民族品格。2011年,这种无乐器伴奏的纯肢体语言,被列入第三批国家级非遗名录。

角弓制作:冷兵器时代的科技奇迹

察布查尔锡伯族自治县至今保留着用牛角、竹片、牛筋制作传统角弓的72道工艺。一张上等弓需历时三年,拉力可达80公斤,射程超200米。老匠人伊拉里·春生制作的"察布查尔角弓",其"三弯四直"的独特造型,被军事博物馆称为"古代复合弓的活化石"。

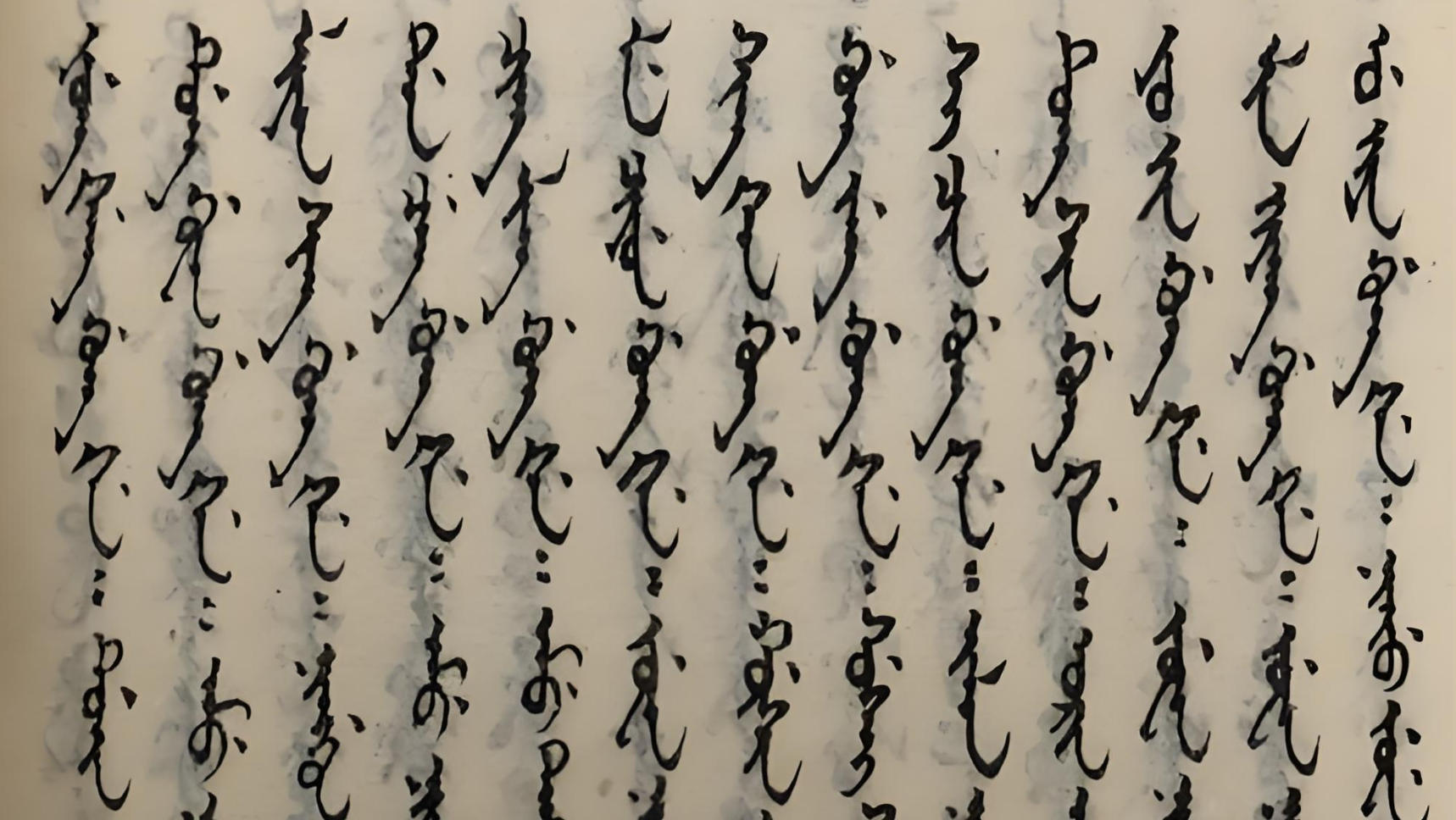

锡伯文书法:西迁路上的活态文字

现存唯一的锡伯文书法作品《三国演义》手抄本,用满文改造的锡伯文书写,每个字母包含"头、腹、尾"三部分结构。书法家图布新创作的"箭簇体",将文字笔画转化为箭矢形态,在2019年联合国教科文组织"世界文字展"引发轰动。

萨满仪式:神人对话的古老媒介

锡伯族萨满"尔琪"的"跳神"仪式中,重达30斤的铜铃铠甲与12面神鼓构成震撼的音画体系。仪式中吟唱的《萨满歌》包含7种曲调,其中"安春调"能模拟风雨雷电,被民族学者称为"原始生态声学博物馆"。

当夕阳为锡伯族箭楼镀上金边,我们听见非遗传承人图娅用锡伯语吟唱:"箭杆竖起来是山,放平便是河。"这或许是对非遗保护最诗意的诠释——让西迁精神如伊犁河水般奔涌不息,使锡伯族文化基因在新时代继续绽放光芒。此刻,让我们共同成为这场文化长跑的接棒人,让箭歌永远响彻天山之巅。

香港环球卫视《非遗巡礼》栏目,探访千年技艺,聆听匠人初心。从苏绣的丝光流转到昆曲的水磨雅韵,从苗银錾刻的星河闪烁,到迷你风筝的云卷云舒,记录非遗在当代的创造性转化,让传统之美闪耀未来。

撰稿:清 沨

责编:尚 云