人物简介

徐晃(1914年4月28日-1984年3月24日) 中国前驻秘鲁大使,在秘鲁首都利马因公殉职。

人物简介

朱晓林(1921年3月8日-2006年3月24日)外交部局级离休干部。

五、到达重庆八路军办事处

1942年

1942年1月,根据党组织的指示,父亲撤离云南弥勒县,前往八路军驻重庆办事处(简称“八办”)工作。根据八办处长钱之光及中共中央南方局秘书长童小鹏的共同安排,父亲在办事处招待所及子弟学校任教,给过往干部和学生讲授时事、历史、英语和音乐课程。

不久,毛主席在延安先后作《整顿党的作风》和《反对党八股》的报告,延安整风运动由准备时期转入普遍整风时期。八办收到主席的报告后,将这两篇报告陆续在重庆《新华日报》上发表。父亲参加了由周恩来同志组织的中共中央南方局及八办全体党员干部的学习。

同月,父亲参加中共中央南方局青年组召集的中学教员座谈会,听取周恩来同志的讲话。恩来同志说:“当中学教员要正直、爱国、关心学生,教书要认真,用实际行动来引导学生。”

4月中旬,父亲再次听取周恩来同志在中共南方局及八办全体党员干部大会上作的报告。恩来同志要求提醒大后方共产党员对国民党正在煽动新的反共高潮的警惕性,并估计反共即使达到高潮,蒋介石总有不能丢掉抗战与民主旗帜的困难。只要我们紧紧抓住这两面旗帜,“他们的一切进攻和压迫,便不能不受到限制”。

八办的同志们都知道,作为中共在国统区的公开机关,八办随时可能被国民党特务机构袭击,人员也随时有被捕、坐牢甚至牺牲的危险,同时也面临高官厚禄和腐朽生活方式的引诱、腐蚀。八办特别注意加强思想建设,大家严守党的纪律,严格遵守出行规定,但还是有同志出门遇袭或失踪。尽管如此,广大党员干部积极开展内外工作,经受住了严峻的斗争考验。

父亲在八办工作期间,母亲和我们的表姐黄云英也来到了八办并结识了建国后在外交部共事的一些革命战友,其中就有我们兄弟姐妹小时候的监护人龚澎阿姨。(延伸阅读:《什么是幸福?——也谈监护人制度》)

1943年

1943年6月28日,父亲、母亲带着侄女云英,随同周恩来、林彪、林伯渠、邓颖超和孔原等一百余人,分乘四辆(也有一说是五辆)卡车,带着药品、无线电器材,从重庆红岩村出发,前往延安,参加延安整风学习。这是“皖南事变”后一年半以来,蒋介石第一次允许周恩来离开重庆。中共中央南方局的工作由董必武同志负责。

周副主席和林彪在卡车前的合影(图源:网络)

途中为了保证安全,每到一地,恩来同志必仔细查看周围情况。每次大队起程,周恩来亲自指派各辆车长反复清点人数,防止遗漏和掉队,并时时叮咛大家提高警惕。

7月9日,周恩来、林彪率领大家抵达西安。为防止暴露身份,不影响潜伏在西安胡宗南部我党地下情报组织的安全,父亲欣然接受了中共中央南方局西南工委书记钱瑛同志(曾任新中国监察部部长、内务部部长)的提议,将原名许焕国改为徐晃,并按照党组织指示,在西安期间不外出参加任何活动。

7月13日,父亲、母亲和我们的云英表姐随同周恩来、林彪一行离开西安。

7月16日,这支浩浩荡荡的百人车队终于抵达延安,受到毛主席、朱总司令等中央领导的欢迎。

7月下旬,父亲在中央社会部参加整风学习及审干。

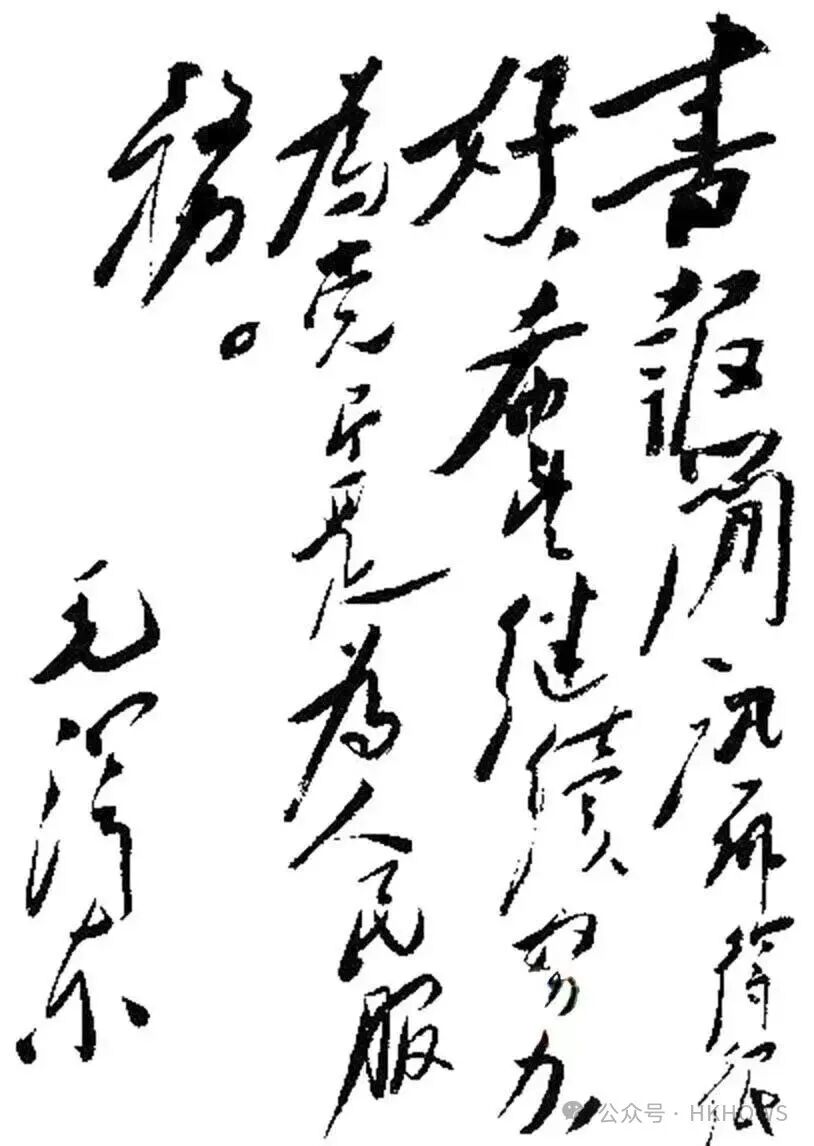

同年秋,经党组织分配,父亲到延安枣园李克农同志领导的中央社会部《书报简讯》任负责人,同鲁光钊等同志组成专门班子,编辑出版该刊物。通过对各地情报组织搜集的敌伪报纸杂志、国民党出版的报纸杂志以及日本特务机关出版的刊物《建设》《满洲年鉴》等众多资料的分析研究,就某一事件或某一人物的动向以及各地的反映等,组织成主题鲜明、内容详实的文章,供中央领导与有关部门的决策参考。毛主席在1944年为《书报简讯》题词:“《书报简讯》办得很好,希望继续努力,为党即是为人民服务。”

1944年冬,毛主席为党内刊物《书报简讯》题词。(图源:网络)

与此同时,毛主席领导的党中央为粉碎敌、伪、顽的封锁,为争取抗战胜利奠定物质基础,并发扬自力更生、艰苦奋斗的延安精神,发出了“发展生产,丰衣足食”的号召,父亲积极参加了延安的大生产运动。

同年冬天,父亲在延安枣园后沟西北公学三班学习。在延安期间,父亲多次参加重大活动和文宣工作,聆听毛主席、周副主席的亲切教诲,获益匪浅并牢记在心。

1944年

1944年5月期间,经毛主席推荐,延安《解放日报》连续8天登载苏联作家考尔纳楚克(斯大林文学奖获得者)反映反法西斯战争的《前线》(五幕三场话剧)剧本。毛主席还进一步提出把《前线》和郭沫若的《甲申三百年祭》一道作为全党的整风学习文件。

6月5日,在延安枣园中央社会部李克农办公室召开的会上,李克农同志决定由枣园文工团在延安首演苏联大型话剧《前线》,向党的第七次全国代表大会献礼。父亲与严正(原中国音乐学院副院长)、杜印(著有电影文学剧本《永不消逝的电波》)等同志一起参加了剧组。

《毛主席身边的枣园文工团》封面(图源:网络)

枣园文工团排练话剧《前线》时,特邀苏联塔斯社驻延安记者葛利亚到场,介绍苏联红军的军风、军规及军旅生活习惯与特点,还介绍了苏德战争的发展态势、苏联红军英勇抗敌的英雄事迹,从而启发了大家的创作想象和激情。

父亲他们试演时,中央社会部领导邀请《前线》剧本译者萧三(《国际歌》中文歌词的主要译者、原全国政协常委)、李伯钊(原中央戏剧学院副院长)等延安文学文艺戏剧界人士及葛利亚前来审查和座谈。

当年话剧《前线》的封面(图源:网络)

当年9月8日,父亲与中央社会部、西北公学、中央警卫团(当时归中央社会部管辖,因此,张思德同志就是父亲的战友)的同志们一起,参加了在延安枣园中央社会部二室门前广场举行的张思德同志追悼会,亲耳聆听了毛主席所作的《为人民服务》的伟大演讲,深受感动。父亲也的确把“全心全意为人民服务”的精神贯彻了一生。

9月下旬,中央办公厅邀请枣园文工团《前线》剧组到延安杨家岭大礼堂为中央领导同志演出。父亲参加了这次由李富春同志组织的首场演出。周恩来副主席等中央领导出席观看,并在演出后接见了演职人员。周恩来同志称赞说:

看了你们的演出,很高兴。特别是你们贯彻了毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》,每个演员演得很生动,令人信服。应该说,只有在延安党中央的身边才能出现这样的革命新鲜事物。

周恩来同志指示说:

《前线》剧本的发表和演出,帮助我们处在抗日战争最后胜利的历史转折关头能够适应新时代到来的需要,提高人民军队的水平和军事素质,所以毛主席要将《前线》剧纳入到整风学习中。这样说来,我们对《前线》剧本的发表和演出的价值是不可低估的。

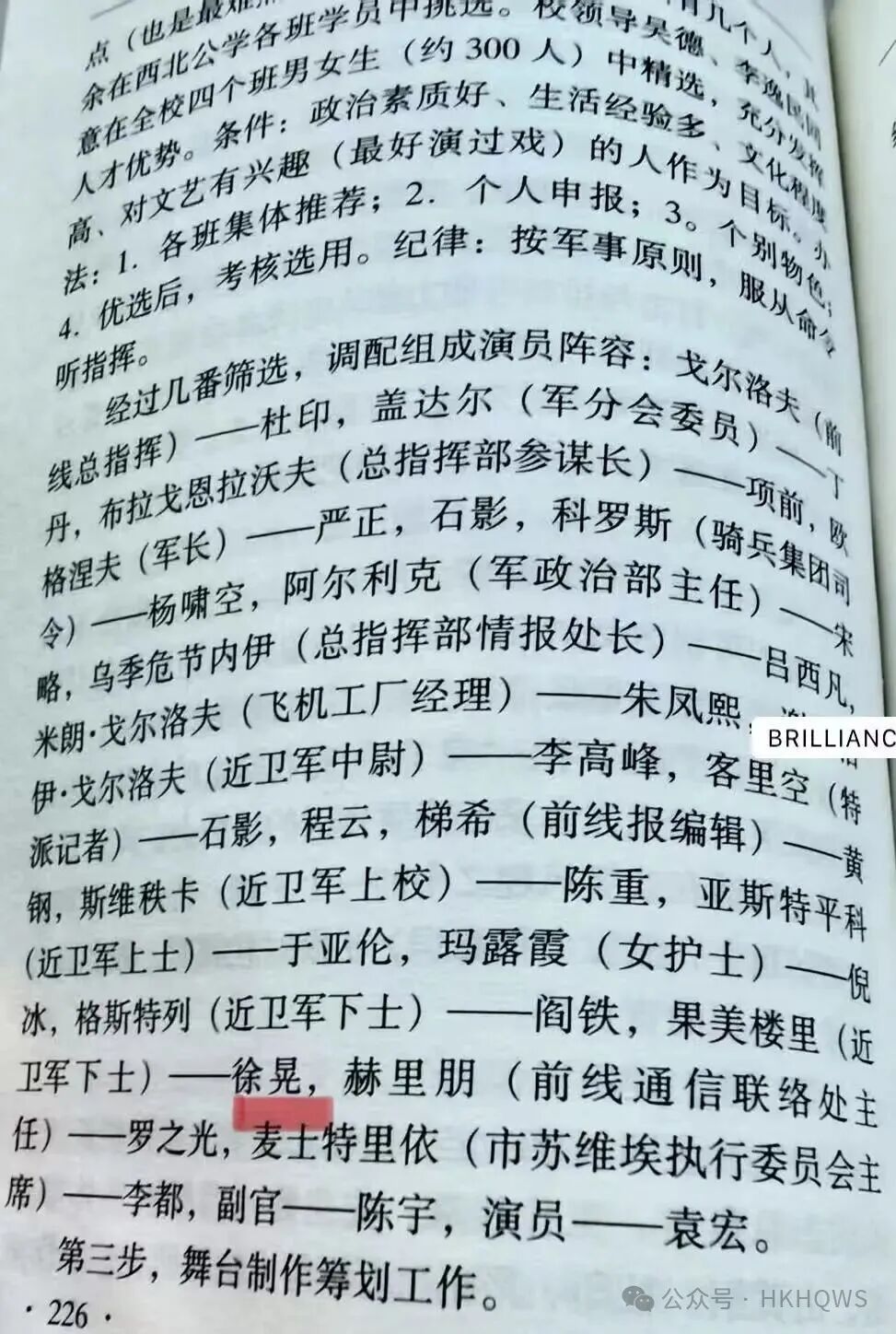

延安枣园文工团话剧《前线》演员名单(图源:作者提供)

9月29日,父亲再次来到杨家岭大礼堂,参加了话剧《前线》的第二场演出。毛主席、朱总司令等中央领导同志兴致勃勃地前来观看。

演出结束后,毛主席站起来对李克农同志说:克农同志,你的文工团《前线》演得好,要到处演,在陕甘宁边区政府、中央机关所在地和各县演出。

这一年的12月9日,父亲参加延安青年代表及各界人士举行的“一二·九”运动九周年纪念大会,听取了周恩来副主席作的《关于大后方的青年政治运动情况》报告。

1945年

1945年1月,父亲与枣园文工团《前线》剧组成员参加了陕甘宁边区群英会举行的授奖典礼。大会评判委员会评定枣园文工团获“团体奖”。毛主席也在中央社会部机关英模大会召开之际,特地为枣园文工团题词:

拿锄头生产劳动,文艺宣传群众,能文能武,是中国革命文艺战线的典范。

这充分体现了毛主席对枣园文工团的赞扬,也是对革命文艺工作者的要求和殷切希望!

从剧组首演到1945年6月11日党的“七大”闭幕这8个月,父亲在繁忙而紧张的工作之余,与《前线》剧组战友们一起共演出了18场,受到中央领导及延安各界观众的热烈欢迎并引发了大家的深入学习和讨论。

毛主席在此后多次讲话中提到剧中骄傲自大、喜人奉承、压制批评的高级干部戈尔洛夫,以及脱离实际、靠捕风捉影,甚至编造事实来写报道的记者客里空,说“万万不可冲昏头脑,忘其所以,重蹈李自成与戈尔洛夫的覆辙”。而这,正是毛主席推荐此剧的深远意义所在,值得各个时期各级领导干部和媒体人士的高度重视。

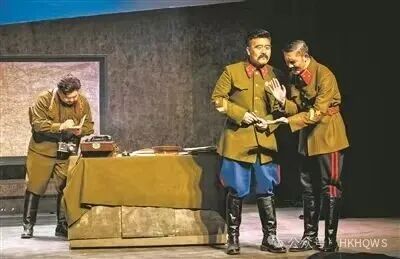

复排话剧《前线》剧照(图源:网络)

8月10日,党中央发出《关于苏联参战后准备进占城市及交通要道的指示》,要求各中央局、中央分局及各区党委“应即布置动员一切力量,向敌、伪进行广泛的进攻,迅速扩大解放区,壮大我军,并须准备于日本投降时,我们能迅速占领所有被我包围和力所能及的大小城市、交通要道”。

8月15日夜晚,父亲从新华社、电台获知抗战胜利及日本投降的消息后,同罗青长等同志在延安枣园中央社会部礼堂参加了庆祝活动。枣园农场的同志们送来了水果、花生、红枣等食品,与大家共享抗战胜利的果实。

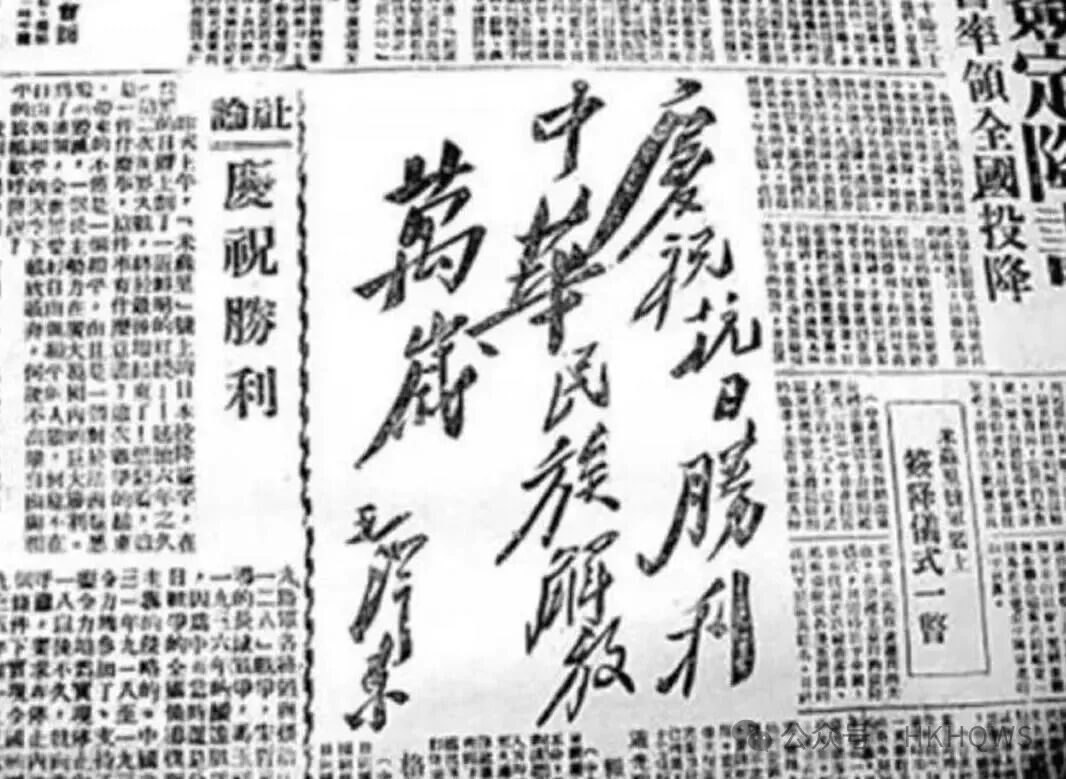

1945年9月3日,《新华日报》刊登了毛泽东同志的亲笔题词:庆祝抗日胜利 中华民族解放万岁。(图源:新华网)

延安军民集会庆祝抗战胜利。(图源:新华社)

延安军民载歌载舞庆祝抗战胜利。(图源:新华社)

8月中旬,在重庆八办就相识相知相恋的父亲与母亲(时任中央社会部《书报简讯》编辑)在延安枣园后沟喜结连理。婚礼由李克农同志主持,罗青长、刘涌、孔原同志的夫人许明,以及社会部的同志们都来参加了。小李讷听到父亲——毛主席说“后沟有同志结婚,你去讨个喜糖吧!”也来参加了。

六、离开延安,奔赴新的战场

早在抗战初期、中期以及抗战胜利后,毛主席就作出过我军“进军东北,打通主力和东北地区的联系”的独立自主的战略决策。在“七大”上,毛主席说:

从我们党,从中国革命的最近、将来的前途看,东北是特别重要的。如果我们把现有的一切根据地都丢了,只要我们有了东北,那么中国革命就有了巩固的基础。

1945年8月20日,中共中央决定由吕正操、林枫同志率领延安的中央干部团、陕甘宁晋绥联防军1个团、晋绥军3个团陆续开赴东北。

8月下旬,中央社会部确定了随中央干部团第一批去东北工作的人员名单,其中就有我们的父母亲。

8月28日上午,父亲与中央社会部的同志及延安党政军干部、人民群众前往机场欢送毛主席、周副主席、王若飞、陈龙、童小鹏、龙飞虎等人赴重庆和蒋介石谈判。

1945年8月28日,应蒋介石邀请,毛泽东、周恩来、王若飞在美国驻华大使赫尔利、国民党政府代表张治中的陪同下从延安出发,飞往重庆。(图源:新华社)

同日下午,父亲参加中央在八路军礼堂召开的欢送去东北地区(当时包括热河及内蒙古东部)工作的干部大会。会议由朱德总司令主持,刘少奇同志代表中央讲话。党中央准备派遣10名中央委员(含4名政治局委员)、10名候补中央委员率领2万名干部、11万大军挺进东北。

9月,中央决定成立中共中央东北局社会部,下辖冀察热辽中央分部。父亲与中央社会部的马敬铮(原安徽省副省长、省公安厅厅长)等同志组成了赴东北热河的干部队,由我们的父亲带队随中央干部团从延安出发,开始了夜行晓宿的长途跋涉。就此,伟大的解放战争进入了倒计时。其伟大意义正如毛主席在党的七届二中全会报告中所言:中国革命的胜利,“将冲破帝国主义的东方战线,具有伟大的国际意义”。

再回过头来看毛主席在1939年延安纪念“一二·九”运动四周年时,发表的题为《一二·九运动的伟大意义》一文。其中指出:

该运动“是在中国共产党发表《八一宣言》,红军走到陕北打了胜仗,而日本帝国主义正在加紧侵略中国的情况之下发生的。广大青年学生起来反对当局对他们的压迫,反对日本帝国主义侵略中国,要求停止内战一致抗日。这个运动的发生轰动了全国。它配合着红军的北上抗日行动,促进了国内和平和对日抗战,使抗日运动成为全国的运动。所以,‘一二·九’运动是动员全民族抗战的运动,它准备了抗战的思想,准备了抗战的人心,准备了抗战的干部”。

正如毛主席所指出的“三准备”,有很多青年学生受“一二·九”运动的深刻影响,或选择投笔从戎,或把工农兵学商各界群众组织起来,自己也成为了抗战的中坚力量。

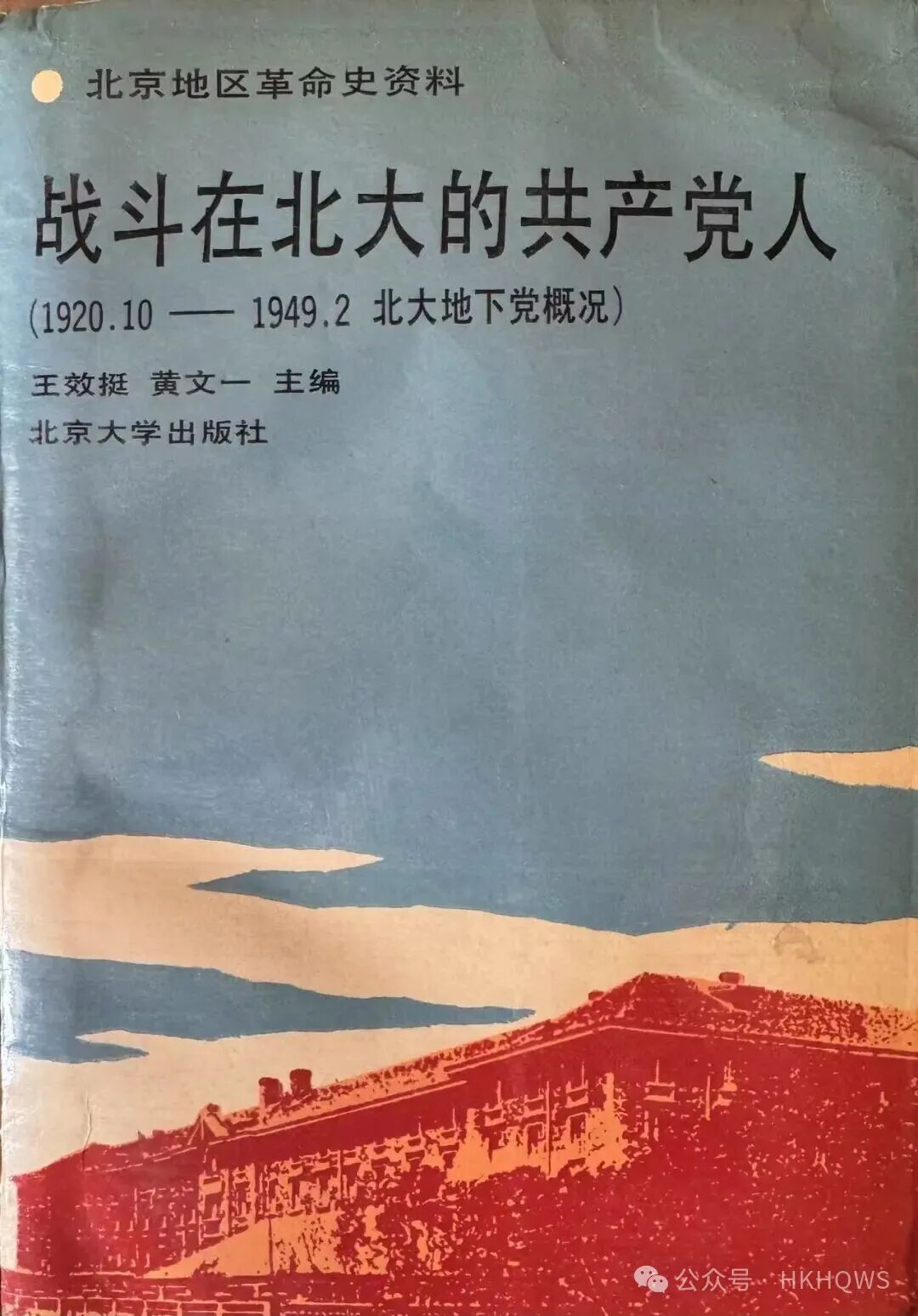

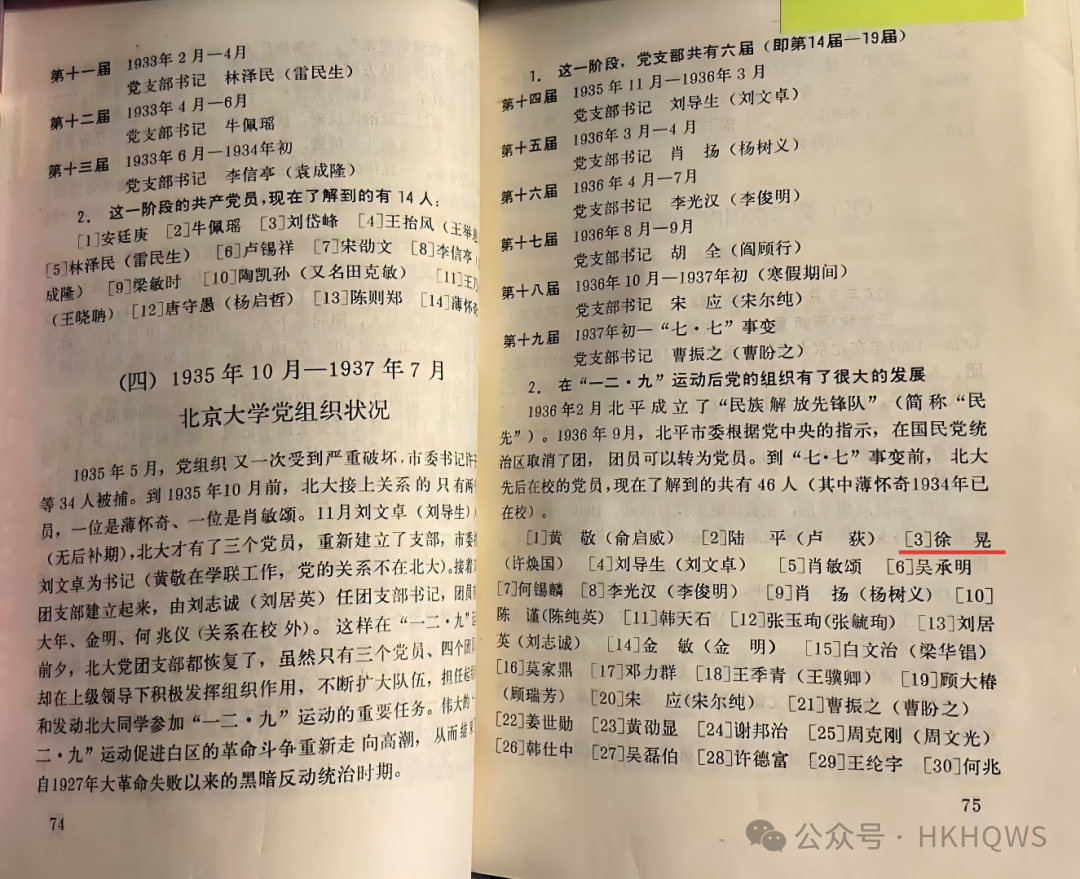

据北大出版社两度出版的《战斗在北大的共产党人》一书记载,父亲是1935年“一二·九”运动之前北平仅仅14名的地下党员之一。请看此书党员名单,陆平、黄敬之后就是我们的父亲。

《战斗在北大的共产党人》(图源:网络)

该书多处提及在“一二·九”运动和“七七事变”之后父亲的革命历程。父亲在泰安、北大、长沙临大、武汉、西安国军内部、西南联大、云南多地以及重庆八路军办事处等地,根据党的指示以及不断变化的局势,开展了公开、半公开、完全秘密的或隐蔽战线的斗争,包括积极联系和动员爱国师生参加抗日活动,组织起来发传单、贴标语、做演讲、出报纸书刊、编排短剧和演唱抗日歌曲。父亲还深入城乡和国军内部宣传抗日救亡,建立和巩固抗日民族统一战线,发动群众参加民间抗日团体,并鼓励青年学生想方设法奔赴延安等各个抗日根据地参加抗日斗争。

经过参与“一二·九”运动的中共地下党人、爱国学生以及各地抗日爱国人士的共同努力,多次学生抗日救亡运动的影响逐步扩大,发展成为全国规模的风起云涌的群众运动,进一步揭露日本企图吞并华北进而独占全中国的阴谋,也打击了国民党反动派的妥协退让以及汉奸们的卖国投降政策,极大地促进了中华民族的觉醒,标志着中国人民抗日救亡运动进入了新的阶段。

在毛主席《论持久战》等英明论著的指导下,党中央发出一系列抗战克敌制胜的战略战术方针。我党我军一方面坚持最大限度地动员全民族抗战,另一方面对日作战英勇顽强,创造了游击战、运动战、麻雀战、地道战、地雷战等灵活机动的战术战法,使全国人民看到了抗战胜利的希望,也看到了中国的希望。而国民党蒋介石集团依然没有对日正式宣战,还几次发起反共高潮和大大小小的反共摩擦,正式的宣战一直拖到了“珍珠港事件”之后的1941年。

图文转自:外交官说事儿 公众号