作者简介

杨冠群1950年调入外交部,1951年至1954年派往朝鲜,在志愿军停战谈判代表团工作;历任中国驻阿富汗大使馆随员、国际关系学院和外交学院讲师、外交部美大司副处长、中国驻纽约总领事馆领事、中国驻华盛顿大使馆一秘、中国驻泰国大使馆参赞、常驻联合国亚太经社会常务副代表等职。

本文内容

1984年是美国总统的大选年,我恰好在美工作,得以就近观察,机会难得。

经过初选及领导人秘密预备会议紧锣密鼓的准备,民主党和共和党分别于是年7月及8月在旧金山及达拉斯举行全国代表大会。

蒙代尔

里根

民主党提名蒙代尔和法拉罗为总统、副总统的候选人;共和党则提名在职总统里根再度竞选新一届的白宫主人,布什为竞选搭档。

总统候选人确定后,竞选便进入白热化阶段。各候选人要确定策略、搭工作班子和筹募经费,任务不轻;登记选民、准备电视节目、进行民意测验等也要着手进行;还要动员千千万万的志愿工作者上街发传单、贴海报、逐家逐户敲门或打电话进行个别动员;以及组织各种各样的聚会。

与此同时,候选人也开始风尘仆仆,穿梭旅行于全国各地,发表讲演、举行记者招待会和会见地方政客。鲜花、人群、握手、微笑原是会见选民活动的特征,但1984年美国内安全欠佳,会见群众的活动大为压缩。这样,热闹场面就比往常少了许多。

举足轻重的电视辩论

最具有刺激性,选民也都能见到的竞选活动当推两党总统候选人的电视辩论。他们在这关键活动中的表现好坏,对竞选成败关系极大。

1960年9月26日晚,美国首次总统大选电视辩论拉开帷幕。民主党人、马萨诸塞州参议员约翰·肯尼迪(右)与共和党人、时任副总统理查德·尼克松(左)展开竞逐。(图源:网络)

1960年,肯尼迪同尼克松对垒。肯尼迪在仪表、辩论技巧和对问题的了解深度上都略胜一筹,为其竞选胜利奠定了基础。

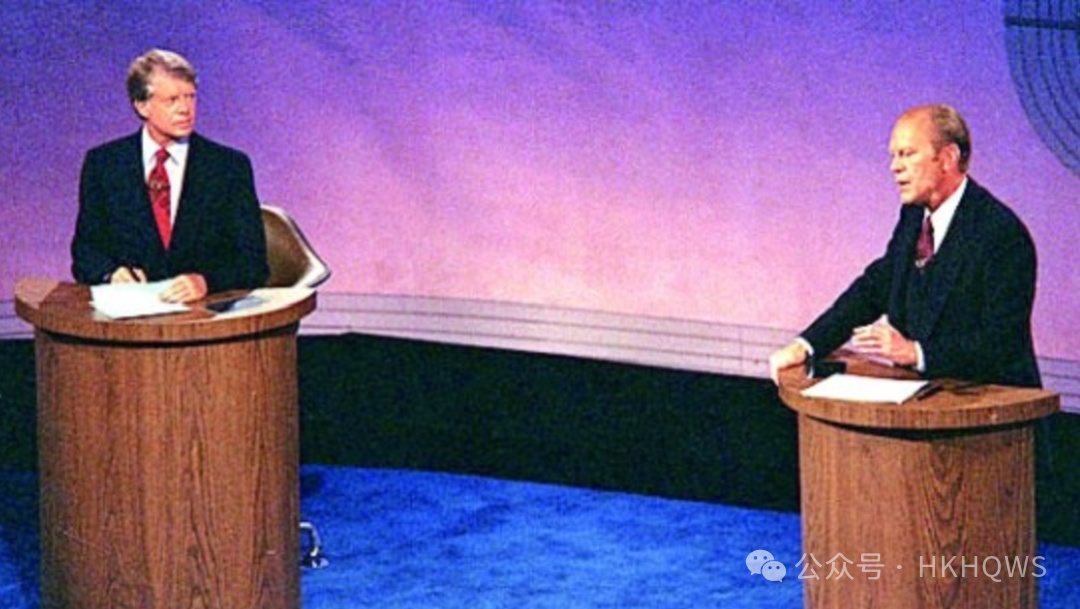

1976年,卡特(左)和在任总统福特(右)同台辩论。(图源:《青年参考》)

1976年,福特在最后一次的辩论中失言,成为全美报纸连续几天的头条新闻。

1980年第44届美国总统大选,卡特(左)与里根(右)的对决。(图源:视频截图)

1980年,里根同卡特辩论时较好地掌握了电视传媒的特点,也使他在竞选中遥遥领先。

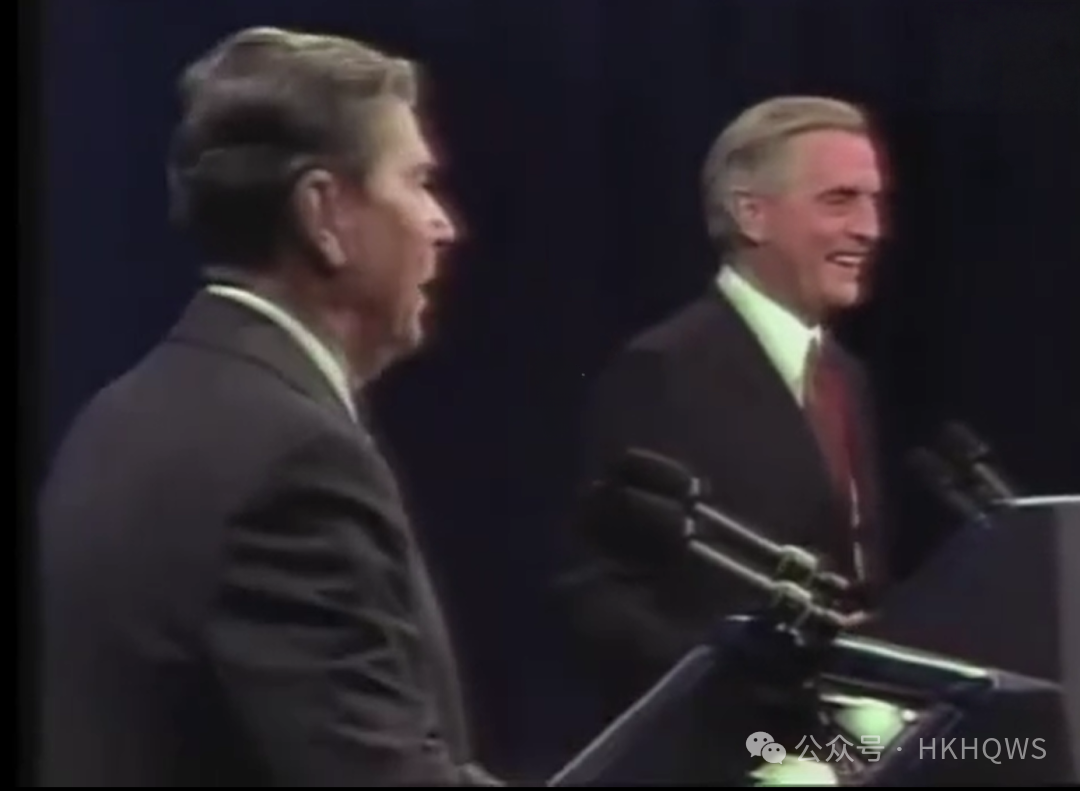

1984年第50届美国总统竞选罗纳德·里根(左)和蒙代尔(右)的电视辩论直播现场,里根言辞幽默,把竞争对说蒙代尔也逗笑了。(图源:视频截图)

1984年,里根同蒙代尔的辩论当然也引起我极大的兴趣,我每场必看。辩论后,记者纷纷发表评论,群众也议论纷纷,成为那几天的中心话题。

有美国朋友问我印象。我不好回避,便答:“依我看来,里根表现得更为自如。他的笑容和幽默感也予人较深印象。”说实在的,里根较会自我表演,背台词的能力也强。这大概同他长期当好莱坞明星,得到锻炼有关。

当然,电视辩论略占上风并非里根获胜的唯一原因。美国总统选举的历史表明,在职总统再度竞选总是占便宜。自1900年以来,14名在职总统竞选连任,11名取胜。

至于共和党竞选纲领对里根当选发挥多大作用,不是故意推托,我实感难以判定。两位候选人“公说公有理,婆说婆有理”。就像大学里的演讲比赛一样,正方和反方都充分陈述自己的理由,有时还有强辩和诡辩。评判员只评讲演技术,不论事情是非。

何者是真,何者是假,或者是否真假参半,全凭听讲人自己去判断。我既不是评判员,又不是听众。这两位候选人唇枪舌剑,都言之有理,我被他们的雄辞闳辩搞糊涂了。

选票的含金量

11月6日,星期二,是本届大选的选举日,也是两党的“摊牌日”,为了实地观察投票情况,我便约了两名同事去投票站看看。

早上,我们先去了哥伦比亚特区的一个投票站。投票站设在一所离我住地不远的学校内。门外悬有美国国旗,并有明显的投票站标记。

我们进到大厅,工作人员便迎上前来,以为我们是选民。我们说明了情况,他们表示欢迎,还搬来椅子让我们坐着。

大厅内布置严肃,收拾整齐,设施简单。入门处有一张长桌,是工作人员核对选民身份、发给选票之处。

大厅的正面排列着4个用钢架临时搭起的小间,相互隔绝,出入处有布幕可以开启,宛若大百货公司服装部的试衣间。

大厅出口设有票箱,有人专管。投票程序同其他国家大同小异:发票、写票、投票。

引起我兴趣的是,投票是有引导的。两党都印有“样票”,分别告诉支持者如何画钩,以选出本党支持的候选人。例如共和党的样票就用红笔(印刷)框示建议投票赞成的候选人或要求公决的问题,十分醒目。样票还注明“将此样票带入写票小间是合法的”。换言之,选民到时只需依样画葫芦就行了。

也许这种指导是必要的。一方面是为了防止误投。选票上已印好候选人的姓名,选民打钩即可。如弄错了格子,投了另一党的候选人,岂非为他人做嫁衣裳?

另一方面,除选举总统、副总统外,同时还要就国会议员和地方法官、官员及法规等进行投票,有时多达10余项。

美国的民主程序十分复杂,法律浩如烟海,不要说外国人,连美国公民许多时候也弄不清楚。如不加指导,岂不乱套?

在投票站外,我同一名女大学生进行了谈话:

“你投哪个党的票?”

“民主党。”

“为什么?”

“我们家传统上都是投民主党的票。”

“还有别的理由吗?”

“法拉罗是女性,我希望加强女权。”

“哥伦比亚特区有几名选举人?”

“什么选举人,我不知道。”

“你投票选举的是总统、副总统还是选举人?”

“当然是总统、副总统。”

“你能肯定你投的票一定能有助于蒙代尔和法拉罗的竞选?”

“是的,是那样。”

这位女大学生讲的不完全对。

从选票上看,选民画的是总统、副总统候选人的姓名,因而感觉是在选举总统。事实上,选民投的是本州(特区)“选举人”的票。以后,再由“选举人”直接选出总统、副总统。民主党的“选举人”承诺投票选举民主党的总统候选人。因此,在一定意义上讲,投民主党“选举人”的票,也就是投该党总统候选人的票。

但美国法律规定,选举总统以州为计票单位,即如民主党的“选举人”在州(特区)中获得多数,民主党的“选举人”即全部当选,而共和党的“选举人”全部落选。反之,如共和党“选举人”获胜,民主党“选举人”的票便全不计数,支持者包括上述女大学生,所投的票等于全部落空。

美国选民究竟有多大选择余地,是我另一关心焦点。一般认为,共和党是“保守派”,主要的支持者是工商企业界,而民主党是“自由派”,支持主要来自工会及大城市政治组织。

选民基本上就在两者之间作选择。当然,不能说两党毫无差别,要是这样,也就不会有时吵得天昏地暗。问题是:它们之间有多少实质性的差别?就连美国官方宣传小册子也表示:

有些人说,美国的民主党与共和党并没有真正的差别。这句话的真实性在于这一事实:……在国会里,在大部分的分歧上,政党仅起相对次要的作用。几乎毫无例外,凡有不同意见之处,两党都有大批人士参加争论的正、反方。

换言之,两党往往界限不清,混战一场。这也难怪,同世界上多数的统治者一样,它们都是极力维护现存的制度和结构,不思变革。

但耐人寻味的是,偌大一个美国,贫富悬殊,种族冲突,却不存在政见上的“真正的差别”。如果尚有差别,又由谁来代言?

如果两党没有实质性的差别,选民有否第三种选择?理论上,是有的;实际上并不存在。我见到的样票上也列出了工人世界党、社会主义工人党、自由意志党、共产党及无党派人士的候选人姓名。但在共和党和民主党的强大势力挟持下,其余小党获胜的机会几乎是零。人们还记得,60年代美国还出现一个华莱士,以独立身份参加总统竞选,有点声势,但也不过是昙花一现。

1988年,有人做过统计,在以往的132年中,民主党在各州的选举人投票中共获得600多次胜利,共和党为800余次,其他党派仅为36次。这36次还集中于选举人人数甚少、对全国胜利无关大局的小州中。

大家也知道,在美国这个社会中,没有钱便寸步难行。1984年耗费的大选费用大约为3.5亿美元。这么一大笔开支也是小党派所不敢问津的,更不用说起着舆论导向作用的美国新闻媒介对两党采取十分偏袒的态度。

也许中国读者对选票上出现“共产党”总统候选人会有特别的兴趣。这一出现并不说明美国的当权人物心胸有多么宽广。美国政客及舆论工具对“共产党”一贯极尽诽谤之能事。在他们口中,“共产党”不论是哪一国的和什么样的,简直就是“法西斯”的等同语。

有人对我说,在美国大公司做事,若是被发现是美共党员,就难免被炒鱿鱼。此话恐不假。美国人对“共产党”三字的神经质敏感,如不亲自经历,难以想象。

某年,一个社会主义国家向华盛顿派了一个代表团。这个国家同美国没有外交关系,又是首次向这个陌生的都市派团,领导上让我去机场“照应”一下。

代表团共4人,下了飞机,办理入境手续时就被移民当局挡住了。他们被带到一个简陋的小屋里,不明不白地整整坐了一个小时,我也只好奉陪。

他们持有美国驻莫斯科大使馆的签证,又有什么问题?过后,我作了了解。原来是因为其中一人,护照上除行政职务外,还写了“兼党委书记”,因而为移民局所不容。

中国赴美学者申请签证时,不也需填写是否“共产党员”?如有人填了个“是”字,你能想象得到优待吗?

不高的投票率

我们在投票站逗留了近一小时。选民都穿着整齐,按照投票站开放的时间前来投票,郑重其事地行使自己的权利,尤其重视各自的秘密投票权,进到写票小间时都拉上布幕。整个过程秩序井然,没有人进行干扰。

投票时间从早上7时至下午8时。我们在投票站时,正好是上午10时左右,应当是投票的高峰时间,但选民稀稀拉拉,气氛上显得严肃有余,热烈不足。

选民实际投票率的高低是衡量选民政治兴趣的重要标志。事后了解,1984年的美国大选,实际投票率仅占美国有选举权公民的53%,远远低于其他东西方发达或比较发达的“民主国家”。

尤其发人深思的是,收入愈少和文化程度愈低的美国公民投票率愈低。1984年,每年收入在5万美元以上的公民,投票率为76%;而收入在5000美元以下者投票率仅为前者的1/2,即38%。这就说明不同阶层对选举关心的程度。

有人将投票率低归咎于未能为选民登记提供足够的方便。我曾就此事请教过一名美国教授。教授说:

许多政客并不热心于发动更多的人,尤其是少数民族和穷人出来投票,唯恐这些人一投票就会把他们选掉,或者提出难以接受的过分要求。

图文转自:外交官说事儿公众号