【非遗巡礼】:在滇南红河州的层峦叠嶂间,哈尼族用棕扇舞动千年记忆,以古歌唱响生命密码。这个没有文字却创造世界文化遗产的民族,将"森林-村寨-梯田-水系"四素同构的生存智慧,化作五项国家级非物质文化遗产的活态传承。让我们走进这个"会跳舞的民族",解码哈尼文化的基因图谱。

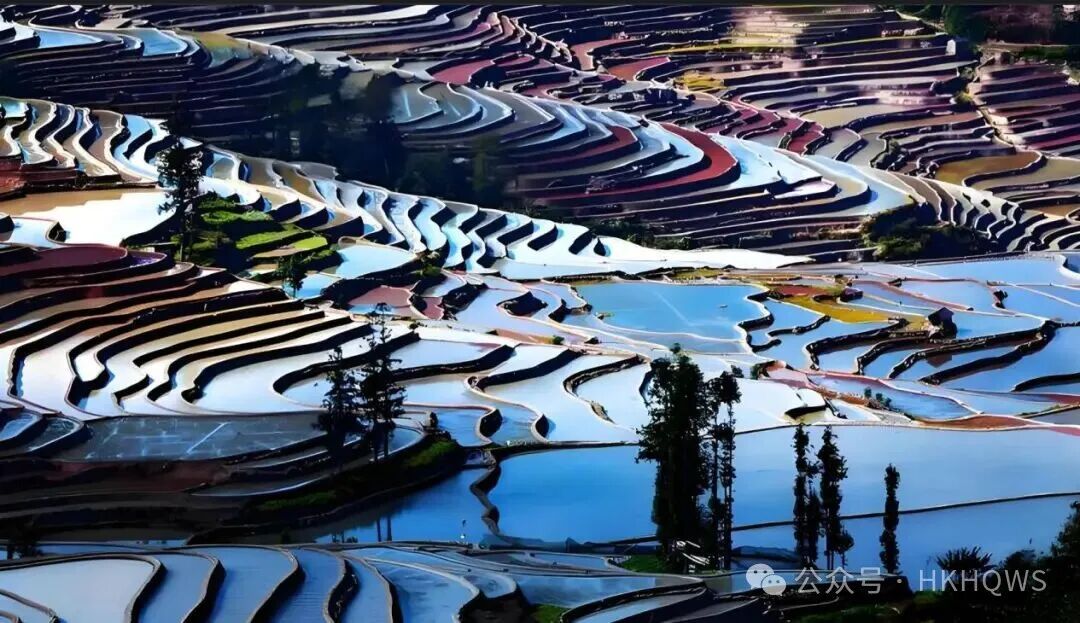

哈尼梯田文化系统:大地的史诗

作为全球重要农业文化遗产,云南红河哈尼梯田系统覆盖元阳、红河、绿春、金平四县,总面积超80万亩。1300年来,哈尼人创造"木刻分水"等独特灌溉技术,形成"山顶森林涵养水源、山腰村寨繁衍生息、山下梯田稻花飘香"的生态奇观。2013年入选世界文化遗产时,联合国粮农组织评价其为"人与自然和谐相处的典范"。如今,82个村寨仍延续"赶沟人"传统,6.4万哈尼人守护着这片"大地雕塑"。

哈尼多声部民歌:无字的百科全书

"没有哈尼古歌,哈尼人就找不到回家的路。"这种用哈尼语演唱的古老歌谣,涵盖创世史诗、生产劳动、婚丧嫁娶等12个门类,现存曲目达5000余首。其"三声部"演唱技法被音乐学家誉为"民族音乐的活化石",2020年列入联合国教科文组织急需保护非遗名录。

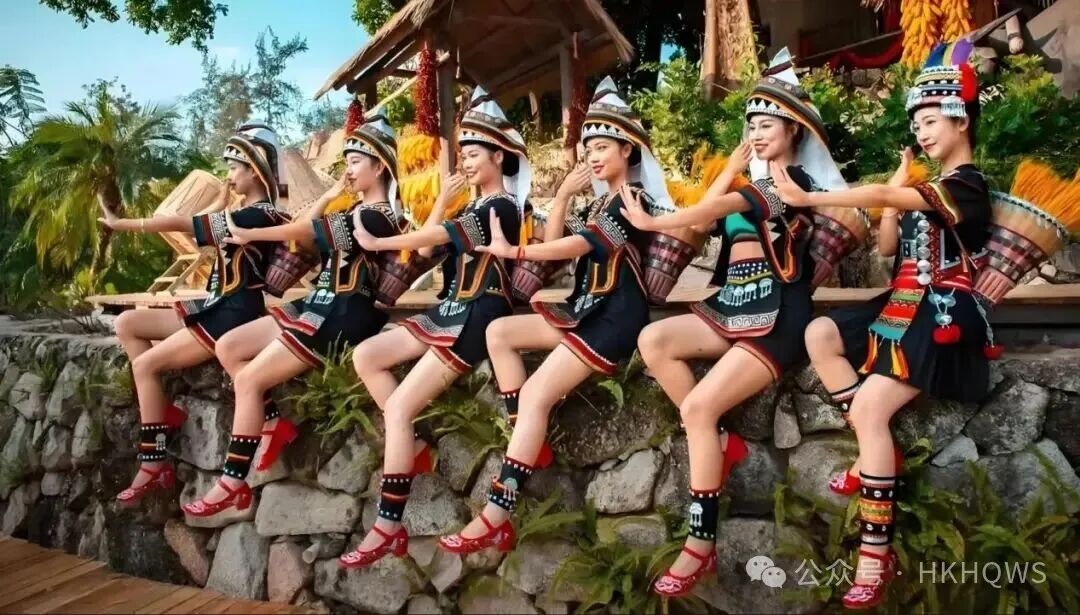

棕扇舞:生命的图腾

手持棕扇模仿白鹤展翅,哈尼人用舞蹈诉说对自然的敬畏。这种起源于原始祭祀的舞蹈,现存72套完整动作体系。元阳地区舞姿如梯田般舒缓,绿春地区舞步似山风般刚健。在"昂玛突"等节日里,舞者银泡叮当,棕扇翻飞,构成"人在舞中,舞在山中"的壮美画卷。

哈尼族四季生产调:农耕文明的密码

"正月犁田响叮当,二月栽秧水汪汪..."这套以农事节律为脉络的古歌,完整记录哈尼族1300年的稻作经验。其"连名制"父子连名谱系,堪称"没有文字的族谱"。如今,哈尼族通过"非遗进校园"项目,已培养200余名年轻传承人。

哈尼族铓鼓舞:神人对话的桥梁

在丧葬仪式中,铓鼓与铜锣的节奏指引亡灵回归祖先之地。这种融合舞蹈、音乐、祭祀的古老仪式,现存18种鼓点套路。舞者头戴鹰羽冠,脚踏八卦步,演绎着哈尼族对生命轮回的哲学思考。

从梯田到古歌,从舞蹈到农耕,哈尼族用五项非遗构建起"活态文化博物馆"。在全球化浪潮中,这个民族正以"数字化建档+社区传承+文旅融合"的创新模式,让古老文化焕发新生。正如那永不干涸的梯田水系,哈尼文化将继续润泽人类文明的多样性。

香港环球卫视《非遗巡礼》栏目,探访千年技艺,聆听匠人初心。从苏绣的丝光流转到昆曲的水磨雅韵,从苗银錾刻的星河闪烁,到迷你风筝的云卷云舒,记录非遗在当代的创造性转化,让传统之美闪耀未来。

香港环球卫视 媒体中心

撰稿:清 沨

责编:尚 云