【华夏服饰】:七月的黔东南,苗年节的芦笙场上,95后苗绣传承人潘晓雨头戴“银角冠”,身披缀满蝴蝶纹、鱼纹的靛蓝盛装,随着芦笙节奏轻盈起舞。银片碰撞的脆响中,她裙角的“江河纹”随步伐漾开——那是祖先跨越千山万水迁徙的记忆,是绣进每一根丝线里的“民族密码”,符号表意。

从云贵高原的苗岭到内蒙古的草原,从滇南的傣寨到川西的彝乡,中华55个少数民族的传统服饰,从来不是静态的“老物件”。它们是穿在身上的“无字史书”,是活在日常中的“文化基因”,更是一代又一代人用针脚、染料与银锤,编织的生命叙事历程。

针脚里的“民族记忆”

服饰是刻在布料上的“文化DNA”

在贵州丹寨县排莫村的苗绣工坊里,78岁的非遗传承人王阿婆捏着绣针,对着一块靛蓝土布反复端详。“这朵‘窝妥’纹(螺旋纹),要绕九圈,少一圈就不精神。”她的手指因常年刺绣布满茧子,却能让细如发丝的丝线在布面上“跳舞”——苗族没有文字,祖先迁徙的路线、图腾崇拜的信仰、日常劳作的场景,全靠服饰上的刺绣、蜡染和银饰来“记录”。

一件典型的苗族盛装,往往由上百片绣片拼接而成:领口的“蝴蝶妈妈”纹象征族群起源(苗族古歌中,人类始祖姜央由蝴蝶妈妈所生);袖口的“江河纹”是迁徙时跨过的河流;裙摆的“鱼纹”代表祖先曾以渔猎为生;而银饰上的“银角”,则模仿了水牛的角——苗族视水牛为力量与财富的象征。

这种“以衣载史”的文化逻辑,在其他少数民族服饰中同样清晰可察:

彝族查尔瓦:大凉山的山风里,65岁的吉伍奶奶裹着靛蓝查尔瓦坐在火塘边。这件形如“一口钟”的羊毛披风,下摆垂至脚踝,宽大的褶皱既能抵御山风,又暗合山地“一步一景”的生存智慧;黑色主色调源于对“大地母亲”的敬畏,袖口的“火镰纹”则源自彝族“火把节”的传说——火是驱邪与丰收的象征。

傣族织锦:西双版纳曼听村的织锦坊里,28岁的玉香踩动传统腰机,“咔嗒咔嗒”的节奏与鸟鸣交织。她织的“筒帕”(挎包)上,金线绣的孔雀尾羽随经纬线舒展——傣族神话中,傣族的祖先因孔雀指引才找到宜居的坝子;而“万”字纹则源自南传佛教的吉祥符号,寓意“福泽绵长”。

蒙古族长袍:呼和浩特草原那达慕大会上,32岁的牧民巴特尔穿着簇新的蒙古袍迎接宾客。宽松的袍身、高立的前襟、雕花铜扣,完美适配游牧生活:白天骑马时,袍袖可系于腰间方便劳作;夜晚露营时,宽大的下摆能裹住身体御寒。袍身的“云纹”“卷草纹”,则暗含对草原“风调雨顺”的祈愿。

“少数民族服饰是‘立体的人类学标本’。”中国民族服饰研究会会长杨源指出,“从面料(麻、棉、羊毛、丝绸)到工艺(刺绣、蜡染、扎染、织锦),从色彩(青、蓝、黑、红的文化象征)到纹样(图腾、自然、信仰的符号化),每一处细节都凝结着一个民族的生存智慧与审美哲学。”

从“绣房”到“秀场”

传统工艺的当代新生

在贵州雷山县控拜村的“苗绣直播间”里,26岁的绣娘李晓梅对着手机镜头展示手中的“破线绣”:“家人们看,一根丝线要劈成48股,比头发丝还细……”她的直播间里,来自全国的订单不断弹出——带有苗绣元素的丝巾、笔记本、手包,最贵的单品能卖到上万元。

“以前绣衣服是为了过年穿,现在绣纹样是为了‘绣’出好日子。”李晓梅的话,折射出少数民族传统服饰从“实用品”到“文化消费品”的转型。

这种转型背后,是传统工艺与现代审美的碰撞与融合:

材料创新:苗绣不再局限于棉麻底布,真丝、雪纺、牛仔布成为新载体;彝族查尔瓦的羊毛中加入羊绒,既保留传统质感,又提升保暖性;傣族织锦尝试与现代数码印花结合,让“孔雀纹”在保留手工温度的同时,呈现更丰富的色彩层次。

功能拓展:傣族织锦从“筒帕”“床单”延伸至围巾、灯具罩、家居装饰画;蒙古族长袍的盘扣被设计成胸针、耳环,成为时尚界的“东方符号”;苗族银饰与法国珠宝品牌联名推出“蝴蝶银戒”,将传统纹样融入国际设计语言。

跨界破圈:2024年巴黎时装周上,彝族“擦尔瓦”(披风)的廓形被LV融入早春系列,模特身披缀满银饰的披风走过T台,引发全球时尚圈对“东方民族美学”的热议;贵州丹寨的苗绣与故宫文创合作,推出“百鸟朝凤”主题丝巾,上线一周售罄。

但创新的道路上,并非没有争议。“有些商家为了迎合市场,把传统纹样简化成‘符号拼贴’,甚至用机器批量生产代替手工制作,这其实是在‘掏空’服饰的文化内核。”杨源说。

对此,云南鹤庆的白族银匠段六一给出了另一种答案:他的银器工坊坚持“三不原则”——不用机器压模、不简化传统纹样、不脱离实用场景。“我给客人打银壶,壶嘴的‘莲花纹’要手工錾刻12小时,壶把的‘云纹’必须对称到毫米。因为只有手作的温度,才能让服饰(器物)真正‘活’起来。”

从“个体”到“共同体”

服饰背后的文化认同

在呼和浩特的“那达慕”大会上,来自全国各地的蒙古族牧民穿着各自家族传了三四代的长袍相聚。75岁的巴图爷爷指着孙子的银饰说:“你看这‘图拉嘎’(火纹),是我爷爷当年给马镫打的;这‘伊德’(云纹),是我爸爸在转场路上绣的。现在我把它传给孙子,不是为了‘好看’,是为了让他知道——我们的根在哪里。”

这段话,道破了少数民族传统服饰最本质的意义:

它不仅是“美”的载体,更是“认同”的符号。

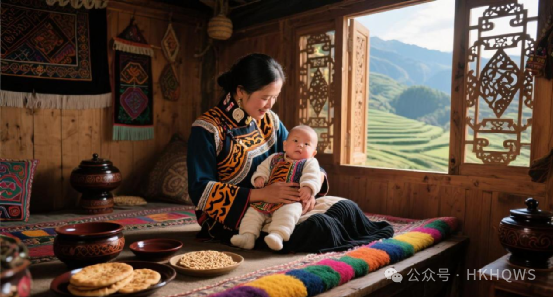

在贵州黔西南的布依族村寨,姑娘们出嫁时一定要穿上母亲亲手缝制的“假衣”(用旧衣改制的陪嫁服饰),上面绣着“并蒂莲”“双鱼”等纹样,寓意“夫妻同心”;在四川凉山的彝族家庭,孩子满月时要穿“擦尔瓦”(婴儿版查尔瓦),衣衫绣着“虎纹”,寄托“勇敢成长”的期望;在广西三江的侗族村寨,新娘的“盖头”必须用自己种的棉花纺线、自己织的布缝制,针脚里藏着对“勤劳持家”的期许。

这种“代际传递”的文化自觉,让传统服饰在现代化浪潮中始终保持着生命力。正如中央民族大学教授徐新建所说:“当一个民族的成员穿上自己的传统服饰时,他(她)不仅是在展示‘美’,更是在完成一次‘身份确认’——我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?”

从苗岭的银饰到凉山的查尔瓦,从傣家的织锦到草原的长袍,中华少数民族的传统服饰,是一部用丝线、染料、银片写就的文明史诗。它既记录着过去的苦难与辉煌,也承载着现在的创新与新生希望,昭示着未来更多的多元与包容。

在这个“快时尚”主导的时代,或许我们更需要停下来,听听这些“穿在身上的文明密码”——它们不仅属于过去,更属于现在,属于每一个渴望记住“我从哪里来”的人。当我们穿上或欣赏一件少数民族传统服饰时,我们触摸的不仅是布料与纹样,更是一个民族悸动的文脉心跳。

香港环球卫视《华夏服饰》栏目,弘扬华夏民族服饰文化,揭秘中华千年织染技艺的现代重生密码。从民间服饰纹样到元宇宙虚拟华服,传播中国民族服饰美学文化,引领世界新时尚风潮!

香港环球卫视 媒体中心

撰稿:夕 涵

编辑:刘紫丹

责编:黄建强